「ドローンを飛ばしたいけど、許可申請って複雑そう…」「自分でも申請できるのかな?」とお悩みではありませんか?

実は、ドローン許可申請は正しい知識があれば、思ったほど難しくありません。本記事では、2025年2月の航空法改正に対応した最新のドローン許可申請について、初心者の方にもわかりやすく解説します。

どんな場合に許可が必要で、どのような書類を準備すべきか、申請書の書き方のポイントから審査で重視されるポイントまで、行政書士だからこそ知る「確実に許可を取得するためのノウハウ」を余すことなくお伝えします。

この記事を読めば、ドローン許可申請の全体像を把握でき、自分で申請するか専門家に依頼するかの判断材料も手に入ります。ドローンの可能性を最大限に広げるための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

【2025年最新】ドローン許可って難しいの?初心者でも安心!ドローン許可申請完全マスターガイド

1章 ドローン許可申請の基本:誰でも始められる第一歩

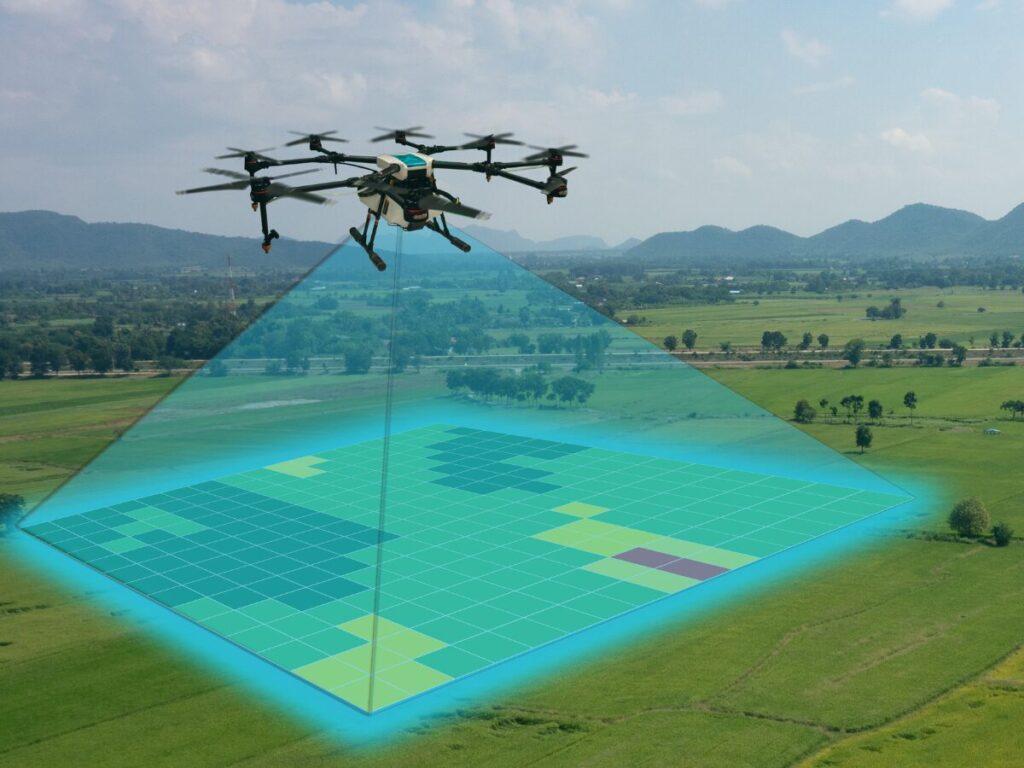

ドローンの世界へようこそ!空撮、点検、測量、農業利用など、ドローンの活用範囲は日々広がっています。しかし、その自由な飛行には一定のルールがあります。この章では、ドローン許可申請の基本から、誰でも理解できるように解説していきます。

1.1 ドローンを飛ばす前に知っておくべきこと

ドローンを飛ばす前に、まず知っておくべき重要なポイントがあります。

ドローンは「無人航空機」として法律で規制されています。航空法では、重量200g以上のドローンは「無人航空機」として扱われ、飛行には様々な規制が適用されます。これは趣味で飛ばす場合でも、ビジネスで使用する場合でも同様です。

飛行前の機体確認は必須です。バッテリー残量、プロペラの状態、GPSの受信状況など、飛行前のチェックリストを確認することで、安全な飛行が可能になります。また、気象条件(風速、視界、雨など)も飛行の可否を決める重要な要素です。

保険への加入も検討すべきです。ドローン飛行中の事故による第三者への損害賠償に備え、専用の保険に加入することをお勧めします。特に業務利用の場合は、保険加入が許可申請の条件となることもあります。

1.2 許可申請が必要なケースと不要なケース

ドローン飛行には、許可が必要なケースと不要なケースがあります。まずは自分の飛行が許可申請の対象かどうかを確認しましょう。

許可が必要な主なケース:

- 空域に関する許可

- 空港周辺の上空(進入表面等)

- 地表または水面から150m以上の高さの空域

- 人口集中地区(DID)の上空

- 飛行方法に関する承認

- 夜間の飛行(日没から日の出まで)

- 目視外飛行(操縦者から見えない場所での飛行)

- 人(第三者)または物件(第三者の建物等)から30m未満の距離での飛行

- 催し場所上空での飛行

- 危険物の輸送

- 物件投下(種まき、農薬散布、救援物資の投下など)

許可が不要なケース:

- 重量200g未満のドローン(トイドローンなど)の飛行

- 許可が必要な空域以外での飛行(ただし基本的な飛行ルールは守る必要あり)

- 屋内での飛行(航空法の適用外)

- 私有地内での飛行(ただし第三者上空を飛ばさない場合に限る)

ただし、許可が不要な場合でも、航空法施行規則第236条に定められた飛行ルール(日中の飛行、目視内飛行、人や建物から30m以上離れての飛行など)は遵守する必要があります。

1.3 【2025年最新】航空法改正後のドローン規制の変化

2025年2月の航空法改正により、ドローン規制にはいくつかの重要な変更が加えられました。最新の規制を理解しておくことが、適切な許可申請の第一歩です。

- 機体登録制度の厳格化

- 重量100g以上のドローンに登録義務が拡大

- 登録番号の機体への表示が必須化

- 登録情報の定期更新(3年ごと)が義務付け

- リモートID機能の搭載義務化

- 一定の条件下で飛行するドローンにリモートID(機体識別情報の電波発信)機能の搭載が義務付け

- 2025年6月から段階的に適用開始

- 飛行禁止区域の明確化と拡大

- 重要インフラ施設周辺の飛行規制強化

- 災害時の緊急対応区域の設定手続きの簡素化

- 許可申請手続きのオンライン化の推進

- ドローン情報基盤システム(DIPS)による電子申請の拡充

- 申請から許可までの処理時間の短縮化

- 資格制

- 操縦ライセンスの等級見直し

- 特定の業務に対する資格要件の明確化

これらの変更は、ドローンの安全な運用と管理体制の強化を目的としています。特に機体登録制度とリモートID機能の導入は、無許可飛行や事故時の機体特定を容易にするための重要な施策です。

ドローン許可申請は、一見複雑に思えるかもしれませんが、基本的な知識を身につければ、誰でも始めることができます。次章では、ドローン飛行を規制する法律について、より詳しく解説していきます。

許可申請の準備を始める前に、まずは自分の飛行計画が許可申請の対象となるかどうかを確認し、必要な場合は適切な準備を進めましょう。不明点があれば、専門家への相談も検討してみてください。

2章 ドローン飛行の法的規制を徹底解説

ドローン飛行に関する法的規制は複雑で多岐にわたります。この章では、航空法を中心に、ドローン飛行に関わる法的枠組みを専門的かつ詳細に解説します。これらの法規制を正確に理解することが、適切な許可申請の基盤となります。

2.1 航空法第132条の85に基づく飛行禁止空域

航空法第132条の85は、無人航空機の飛行を禁止する空域を明確に定めています13。この規定に違反すると、50万円以下の罰金が科される可能性があります10。

1. 空港周辺の上空(進入表面等)

空港周辺には、航空機の安全な離着陸を確保するため、以下の制限表面が設定されています3:

- 進入表面:滑走路の延長線上に設定される表面

- 転移表面:進入表面と水平表面を結ぶ表面

- 水平表面:空港の標点を中心とする円で囲まれた区域上空

- 延長進入表面:進入表面の外側に接続する表面

- 円錐表面:水平表面の外縁から上方へ傾斜する表面

- 外側水平表面

これらの表面は複雑な3次元構造を持ち、空港からの距離や高度によって規制内容が変わります。

2. 地表または水面から150m以上の高さの空域

この規制は、有人航空機との衝突リスクを回避するために設けられています9。高度150m以上の空域は、小型航空機やヘリコプターが飛行する可能性があるため、無人航空機の飛行には許可が必要です。

重要なのは、この高度制限は「地表または水面からの相対的な高さ」であるという点です。つまり、山の上でドローンを飛ばす場合、その山頂から150m以上の高さに飛行させると違法となります。

3. 人口集中地区(DID)の上空

人口集中地区(Densely Inhabited District)とは、総務省統計局が国勢調査の結果に基づいて設定する区域で、人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区が集合した地域を指します9。全国の市街地のほとんどがDIDに指定されており、これらの上空でのドローン飛行には許可が必要です。

4. 緊急用務空域

緊急用務空域は、警察や消防が緊急の活動を行うための空域として指定されます19。この空域では、航空機の利用が想定されるため、ドローンの飛行は禁止されています。どこが緊急用務空域になるかは緊急事態が発生した際に定められるため、飛行前に「緊急用務空域の公示」を確認する必要があります。

2.2 航空法施行規則第236条の77~80の飛行の方法

航空法施行規則第236条の77~80は、無人航空機の飛行方法に関する具体的な制限を定めています3。これらの制限を超える飛行を行う場合は、国土交通大臣の承認が必要です。

1. 飛行前の確認事項(第236条の77)

ドローンを飛行させる前に、以下の事項を確認する必要があります3:

- 当該無人航空機の状況

- 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況

- 当該飛行に必要な気象情報

- 燃料の搭載量又はバッテリーの残量

- リモートID機能の作動状況(一部例外あり)

また、無人航空機の外部点検及び作動点検を行わなければなりません。

2. 衝突予防(第236条の78)

ドローン飛行時の衝突予防に関して、以下の方法が定められています3:

- 航空機との衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させる

- 他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させる

- 上記の方法によることができない場合で衝突のおそれがあるときは、地上に降下させる

3. 人や物件との距離(第236条の79)

人(第三者)または物件(第三者の建物等)から30m以上の距離を保持する必要があります3。この規制は、ドローンの墜落や接触による人身事故や物的損害を防止するためのものです。

4. 危険物輸送の禁止(第236条の80)

爆発物、可燃性物質、毒物など、航空法施行規則第194条に定められた危険物をドローンで輸送することは禁止されています3。

5. その他の飛行方法に関する制限

航空法施行規則では、以下の飛行方法も制限されています1:

- 夜間飛行(日出から日没まで以外の飛行)

- 目視外飛行(操縦者から見えない場所での飛行)

- イベント上空飛行(催し場所の上空における飛行)

- 物件投下(種まき、農薬散布、救援物資の投下など)

2.3 小型無人機等飛行禁止法による規制区域

「小型無人機等の飛行による危険の防止に関する法律」(通称:小型無人機等飛行禁止法)は、国の重要施設等の上空におけるドローン飛行を禁止する法律です56。航空法とは別の法体系であり、より厳格な規制が適用されます。

1. 対象となる重要施設

以下の施設とその周囲おおむね300mの区域が飛行禁止区域に指定されています6:

- 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所

- 皇居、御所、御用邸

- 外国公館(大使館、領事館等)

- 防衛関係施設(自衛隊基地、米軍基地等)

- 原子力事業所(原子力発電所等)

- 指定政令で定める重要施設

- 国土交通大臣が指定する空港の周辺地域5

2. 許可申請の手続き

これらの区域でドローンを飛行させるには、施設管理者および警察署長の許可が必要です6。航空法の許可とは別に申請する必要があり、審査基準も厳格です。特に、外国公館や防衛施設周辺での飛行許可取得は極めて困難です。

3. 罰則規定

小型無人機等飛行禁止法に違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります6。これは航空法違反と同等かそれ以上の厳しい罰則です。

2.4 地方自治体の条例による規制

全国各地の地方自治体は、独自のドローン飛行規制条例を制定しています71114。これらの条例は、地域の特性や住民の安全を考慮したものであり、航空法や小型無人機等飛行禁止法と併せて遵守する必要があります。

1. 公園・緑地等における規制

多くの自治体では、公園条例によって公園内でのドローン飛行を禁止または許可制としています11。例えば、東京都の都立公園では原則としてドローン飛行が禁止されており、イベントや撮影等の特別な目的がある場合のみ、事前許可を得て飛行が可能です。

2. 文化財・観光地周辺の規制

観光地や文化財周辺では、景観保護や観光客の安全確保のため、ドローン飛行を規制する条例が制定されていることがあります11。京都市や奈良市など、歴史的建造物が多い地域では特に厳しい規制が設けられています。

3. 条例による規制の特徴

条例による規制には以下の特徴があります7:

- 国土交通大臣の許可・承認を受けていても、条例による制約を受ける

- 100g未満の小型ドローンにも規制が及ぶことがある

- 自治体ごとに規制内容が異なる

4. 条例情報の確認方法

飛行予定地域の自治体ウェブサイトや担当部署(公園管理事務所、環境課、観光課など)に問い合わせることで、最新の条例情報を確認できます14。複数の自治体にまたがる広域での飛行を計画する場合は、関係するすべての自治体の条例を確認する必要があります。

ドローン飛行に関する法的規制は多層的で複雑です。航空法、小型無人機等飛行禁止法、地方自治体の条例など、複数の法規制が重なり合っているため、適法な飛行を行うには綿密な事前調査と適切な許可申請が不可欠です。

特に、法律の条文解釈や適用範囲の判断は専門的知識を要する場合が多く、違反した場合の罰則も厳しいものとなっています。不明点がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

次章では、これらの法的規制を踏まえた上で、具体的にどのような場合に許可申請が必要となるのか、より詳細に解説していきます。

3章 許可申請が必要なケースの詳細分析

前章で解説した法的規制を踏まえ、具体的にどのような場合にドローン飛行の許可申請が必要となるのか、空域別・飛行方法別に詳細に分析していきます。許可申請の要件を正確に理解することで、適切な申請準備が可能となります。

3.1 空域別の許可申請要件

(1) 空港周辺空域での飛行

空港周辺空域でのドローン飛行は、航空機の安全な運航を確保するため、特に厳格な規制が設けられています。

許可申請が必要な空域:

空港周辺には、航空法第132条の85第1項第1号に基づき、以下の制限表面が設定されており、これらの空域でドローンを飛行させる場合は許可が必要です1:

- 進入表面:滑走路の延長線上に設定される表面

- 転移表面:進入表面と水平表面を結ぶ表面

- 水平表面:空港の標点を中心とする円で囲まれた区域上空

- 延長進入表面:進入表面の外側に接続する表面

- 円錐表面:水平表面の外縁から上方へ傾斜する表面

- 外側水平表面

追加基準:

空港周辺空域での飛行許可を取得するためには、通常の許可申請に加えて以下の追加基準を満たす必要があります8:

- 機体に関する追加基準

- 航空機からの視認性を高めるための塗色や灯火の装備

- 航空機との衝突を回避するための機能(自動的な高度制限機能など)

- 安全確保体制に関する追加基準

- 航空情報(ノータム等)の事前確認

- 空港管制機関との連絡体制の確保

- 飛行中の航空機の情報を常に把握できる体制

- 航空情報の通知

- 飛行計画の事前通知

- 飛行中の位置情報の共有

- 飛行マニュアルの確認

- 空港周辺での飛行に関する特別な手順の策定

申請先:

空港周辺空域での飛行許可申請は、当該空域を管轄する空港事務所に提出します1。空港周辺の飛行は「包括申請」(場所を特定しない申請)が認められていないため、飛行の都度、申請が必要です2。

(2) 150m以上の上空での飛行

地表または水面から150m以上の高さの空域は、有人航空機が飛行する可能性が高いため、ドローンとの衝突リスクを避けるための規制が設けられています。

許可申請が必要な空域:

航空法第132条の85第1項第2号に基づき、地表または水面から150m以上の高さの空域でドローンを飛行させる場合は許可が必要です29。

高さの定義:

ここでいう「高さ」は、現在の地表または水面からの相対的な高さを指します29。例えば:

- 平地で150m以上の高さに飛行させる場合は許可が必要

- 山頂から飛行させる場合、その山頂から150m未満であれば許可は不要

- 急な傾斜地では、水平移動によって地表からの高さが150mを超える場合があるので注意が必要

- ビルや建物の屋上から飛行させる場合、地表からの高さで計算され、ビルの高さも含めて150mを超えると許可が必要9

適用除外:

構造物(建物、鉄塔など)から30m以内の空域では、その構造物の点検等を行う場合に限り、150mの高さ制限の適用が除外されます13。

申請先:

150m以上の上空での飛行許可申請は、当該空域を管轄する空港事務所に提出します2。150m以上の飛行も「包括申請」が認められていないため、飛行の都度、申請が必要です29。

(3) 人口集中地区(DID)上空での飛行

人口集中地区(DID)は人口密度が高く、ドローン墜落時の人的被害リスクが大きいため、特別な許可が必要です。

許可申請が必要な空域:

航空法第132条の85第1項第2号に基づき、人口集中地区(DID)の上空でドローンを飛行させる場合は許可が必要です310。

DIDの定義:

人口集中地区(Densely Inhabited District)とは、総務省統計局が国勢調査の結果に基づいて設定する区域で、人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区が集合した地域を指します3。

DIDの確認方法:

国土地理院の「地理院地図」でDID区域を確認できます3。都市部のほとんどはDIDに指定されているため、市街地での飛行には基本的に許可が必要です。

注意点:

- DID内の広い空き地や自己所有地であっても、DID上空での飛行には許可が必要です10

- DIDは5年ごとの国勢調査に基づいて更新されるため、最新の区域情報を確認することが重要です

申請の特徴:

DID上空での飛行は、場所を特定しない「包括申請」が可能であり、最大1年間の許可を取得できます1012。

3.2 飛行方法別の許可申請要件

(1) 夜間飛行

夜間飛行は視認性の低下により安全性が損なわれるため、特別な承認が必要です。

承認申請が必要な飛行方法:

航空法施行規則第236条の77~80に基づき、日出から日没までの時間帯以外(夜間)にドローンを飛行させる場合は承認が必要です411。

夜間飛行の追加基準:

夜間飛行の承認を得るためには、以下の追加基準を満たす必要があります411:

- ドローンに機体の向きを判別できるライトを装着すること(飛行範囲が十分明るい場合は不要)

- 飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況に限定すること

- 離着陸の場所に十分な明るさを確保すること

- 日中のうちに経路や障害物を確認し、最適な飛行ルートを決めておくこと

- ドローンの特性を十分理解した補助者を配置すること

申請方法:

夜間飛行の承認申請には、個別申請と包括申請の2種類があります11:

- 個別申請:一回の飛行ごとに申請

- 包括申請:一定期間内の複数回の飛行をまとめて申請

罰則:

未承認の夜間飛行を行った場合、航空法第157条第4号により50万円以下の罰金が科される可能性があります11。

(2) 目視外飛行

目視外飛行は操縦者がドローンを直接目視できない状態での飛行であり、安全性確保のための特別な承認が必要です。

承認申請が必要な飛行方法:

航空法施行規則第236条の77~80に基づき、ドローンを目視により常時監視しない状態で飛行させる場合は承認が必要です512。

目視外飛行の定義:

以下の監視方法は「目視」とはみなされず、目視外飛行に該当します512:

- 補助者の目視

- モニターを通して見る

- 双眼鏡を通して見る

- カメラを通して見る

目視外飛行の追加基準:

目視外飛行の承認を得るためには、以下の追加基準を満たす必要があります512:

- 自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること

- 地上において、ドローンの位置及び異常の有無を把握できること

- フェールセーフ機能が正常に機能すること

- モニターを見ながら遠隔操作により意図した飛行経路を維持しながら安全に飛行、着陸させることができること

- 飛行経路全体を見渡せる位置に、飛行経路、気象状況の変化を常に確認できる補助者を配置すること

申請の特徴:

目視外飛行は包括申請が可能ですが、以下の場合は飛行経路を特定する必要があります12:

- 空港等周辺の空域における飛行

- 地表又は水面から150m以上の高さの空域における飛行

- 人口集中地区の上空における夜間飛行

- 夜間における目視外飛行

- 補助者を配置しない目視外飛行

- 趣味目的での飛行

- 研究開発目的での飛行

(3) 30m未満の飛行

人や物件から30m未満の距離での飛行は、衝突や墜落時の被害リスクが高まるため、特別な承認が必要です。

承認申請が必要な飛行方法:

航空法施行規則第236条の79に基づき、人(第三者)または物件(第三者の建物等)から30m未満の距離でドローンを飛行させる場合は承認が必要です613。

30mの定義:

この距離は水平距離だけでなく、斜め上方の飛行も含まれます。つまり、人の真上30m以内の空域も飛行禁止となります。

申請の特徴:

人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行は、場所を特定しない「包括申請」が可能であり、最大1年間の承認を取得できます6。

適用除外:

30m以内の十分な強度の紐等で係留し、第三者が立ち入らないよう立入り管理措置を講じている場合は、承認不要でドローンを飛行させることができます13。

申請先:

人又は物件から30m未満の飛行の承認申請は、東京航空局または大阪航空局に提出します6。

(4) 物件投下

ドローンからの物件投下(種まき、農薬散布、救援物資の投下など)は、落下物による危険を防止するため、特別な承認が必要です。

承認申請が必要な飛行方法:

航空法施行規則第236条の77~80に基づき、ドローンからの物件投下を行う場合は承認が必要です714。

物件投下の追加基準:

物件投下の承認を得るためには、以下の追加基準を満たす必要があります714:

- 機体の能力

- 不用意に物件を投下しない機構を有すること

- スイッチなどにより、物件を投下する機能があること

- 操縦者の技量

- 5回以上の物件投下の実績を有すること

- 物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができること

- 必要な実績及び能力を有していない場合は、第三者が立ち入らない場所で訓練を実施すること

- 安全確保体制

- 物件を投下する場所に、ドローンの飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置すること

- 物件を投下する場所に、第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者を配置すること

申請先:

物件投下の承認申請は、東京航空局長または大阪航空局長に提出します7。

機体の申請:

物件投下を行う機体は、専用の機構を搭載する必要があるため、改造機として申請する必要があります。申請時には、物件投下の機構についての説明や、機構の設計図・写真の添付が求められる場合もあります7。

許可申請が必要なケースは多岐にわたり、それぞれに固有の要件があります。次章では、これらの許可申請を行うための具体的な書類作成方法について解説します。不明点がある場合は、専門家への相談をお勧めします。

4章 ドローン許可申請書類の作成方法

ドローン許可申請は複雑な書類作成が必要ですが、正しい知識と準備があれば決して難しくありません。この章では、申請書類の種類から作成のポイント、安全運航体制の構築方法まで、許可取得に必要な書類作成のすべてを解説します。

4.1 申請書の種類と選び方

ドローン許可申請には、主に以下の3つの申請形態があります。飛行目的や状況に応じて最適な申請形態を選びましょう。

1. 普通申請(個別申請)

- 具体的な飛行日時や場所が決まっている場合の申請形態

- 一回の飛行ごとに申請が必要

- 特定の日時・場所での飛行に適している

- 審査基準が比較的緩やか

2. 包括申請

- 具体的な飛行日時や場所が決まっていない場合の申請形態

- 最大1年間の許可を一度に取得可能

- 「○○県内」などエリアを指定して申請

- エリアを広く設定するほど審査基準が厳しくなる

- 同じ条件での飛行を繰り返し行う業務に適している

3. 一括申請

- 具体的な飛行日時や場所は決まっているが、複数ある場合の申請形態

- 同一申請者による複数の飛行をまとめて申請

- 詳細な飛行計画が必要だが、個別に審査対策を立てやすい

申請方法は主に以下の3つがあります:

- オンラインサービス(ドローン情報基盤システム「DIPS2.0」)

- 郵送

- 窓口への持参

DIPS2.0を利用したオンライン申請が最も効率的で、書類作成もシステム上で行えます。緊急を要する場合は、電子メールやFAXによる申請も可能ですが、後日正式な申請書類の提出が必要です。

4.2 飛行計画書の作成ポイント

飛行計画書は申請の核となる重要書類です。以下のポイントに注意して作成しましょう。

1. 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書

- 飛行目的の明確化: 実際に行う飛行目的のみにチェックを入れる。「業務」と「業務以外」を混在させず、別々の申請書を作成する。

- 飛行場所の詳細記載: 飛行経路の住所は「丁目、字または番地」まで具体的に記載する。

- 飛行高度の明示: 「150m以上の高さの空域」や「空港周辺」の申請をする場合は、地表高度・海抜高度を明記する。

- 飛行日時の設定: 余裕を持った飛行期間を設定する(天候不良による延期も考慮)

2. 飛行経路の地図作成

- 広域図と詳細図の両方を用意: 飛行場所の位置関係がわかる広域図と、飛行範囲の詳細がわかる詳細図を作成

- 飛行範囲の明示: 飛行範囲を赤線などで明確に示す

- 補助者の配置場所の明示: 補助者を配置する場合は、その位置を地図上に明記

- 離着陸場所の明示: 離着陸を行う場所を地図上に明記

- 縮尺の適切な設定: 飛行範囲の詳細がわかる適切な縮尺で作成

DIPS2.0を使用する場合は、システム上で地図を作成できます。作図画面で「登録する」ボタンをクリックした時点で表示されている内容が画像として保存されるため、すべての飛行範囲が画面上に表示されていることを確認してから登録しましょう。

4.2 安全運航体制の構築と証明方法

安全運航体制の構築は、許可申請の重要な審査ポイントです。以下の要素を含めた体制を構築し、飛行マニュアルに明記しましょう。

1. 基本的な安全確保体制

- 飛行前の確認事項:

- 気象条件(風速5m/s以上や雨の場合は飛行を避ける)

- 機体の状態(バッテリー残量、プロペラの状態など)

- 飛行経路の安全確認

- 人員配置:

- 2名以上の監視員を配置し、相互に安全確認を行う体制

- 監視員は飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起

- 監視員は飛行経路全体を見渡せる位置で常時監視

- 飛行場所の選定基準:

- 第三者の上空では飛行させない

- ヘリコプターなどの離発着場所や航行中の航空機に衝突する可能性がある場所を避ける

- 学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近を避ける

- 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近を避ける

- 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近を避ける

2. 飛行形態に応じた追加安全対策

- 夜間飛行の場合:

- 機体の向きを判別できるライトの装着

- 離着陸場所の十分な明るさの確保

- 日中のうちに経路や障害物を確認

- 目視外飛行の場合:

- 自動操縦システムの装備

- 地上でのドローン位置及び異常の有無の把握方法

- フェールセーフ機能の確認

- 飛行経路全体を見渡せる位置への補助者の配置

- 30m未満の飛行の場合:

- 第三者の立ち入りを制限する方法

- 人または物件との距離が30m以上確保できる離発着場所の選定

- 物件投下の場合:

- 不用意に物件を投下しない機構の確認

- 物件を投下する場所への補助者の配置

- 第三者が立ち入らないための注意喚起方法

3. 緊急時の対応計画

- 機体トラブル発生時の対応手順

- 第三者の立ち入りが生じた場合の飛行中止手順

- 事故発生時の連絡体制と報告方法

これらの安全確保体制は、「飛行マニュアル」に詳細に記載します。国土交通省航空局の標準マニュアルを使用する場合は、そのマニュアルに沿った安全確保体制を構築する必要があります。独自の安全確保体制を構築する場合は、独自のマニュアルを作成しましょう。

4.3 添付書類の準備と注意点

申請には主要書類の他に、以下の添付書類が必要です。書類ごとの注意点を押さえておきましょう。

1. 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

- 使用するドローンが安全基準を満たしていることを証明する書類

- 機体の重量、最高速度、飛行可能時間などの基本情報を記載

- フェールセーフ機能(自動帰還機能、自動着陸機能など)の有無を明記

2. 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

- 操縦者の飛行経験や知識、技能を証明する書類

- 10時間以上の飛行経歴が必要

- 航空法関係法令に関する知識の保有を証明

- 安全飛行に関する知識(飛行ルール、気象、安全機能など)の保有を証明

- 実際の操縦能力(離着陸、ホバリング、方向転換など)の保有を証明

3. 無人航空機の製造者、名称、重量等に関する資料

- ドローン本体および操縦機器の情報を記載

- 国土交通省ホームページに掲載されている機体は一部省略可能

- 改造機の場合は、改造内容を詳細に記載

4. 無人航空機の運用限界等に関する資料

- 最高速度や最大使用時間などを記載

- 国土交通省ホームページに掲載されている機体は省略可能

5. 無人航空機の追加基準への適合性に関する資料

- 視認性向上のための工夫(塗色や灯火など)

- 特定の飛行形態(夜間飛行、目視外飛行など)に必要な追加装備の説明

6. 無人航空機を飛行させる者一覧に関する資料

- 操縦者全員の情報を一覧で記載

- 氏名、生年月日、住所、連絡先などを記載

7. 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性に関する資料

- 操縦者の経験や技能が、特定の飛行形態に必要な追加基準を満たしていることを証明

8. 飛行マニュアル

- 安全運航のための具体的な手順や体制を記載

- 国土交通省航空局の標準マニュアルを使用する場合は不要

9. その他必要に応じた資料

- 技能認証証明書(認証団体による技能認証を受けている場合)

- 機体及び操縦装置の設計図または写真(改造機の場合)

- 取扱説明書の写し(改造機の場合)

添付資料作成時の注意点

- DIPS2.0で申請する場合、添付可能なファイル形式は限られている(xls, xlsx, doc, docx, pdf, jpeg, jpg, png, gif)

- 1ファイルの添付可能サイズは2MBまで

- 機体登録が完了していることが申請の前提条件

- 登録記号がある機体と試験飛行届出番号がある機体が混在した申請はできない

申請書類は飛行予定日の10開庁日前(土日祝を除く10日前)までに提出する必要があります。余裕を持って準備し、不備がないよう確認してから提出しましょう。

ドローン許可申請の書類作成は一見複雑ですが、一つひとつ丁寧に準備すれば決して難しくありません。特に安全運航体制の構築は、単なる申請のためだけでなく、実際の飛行の安全性を高めるためにも重要です。次章では、これらの申請書類を提出する具体的な手順と、申請から許可までの流れについて解説します。

5章 申請手続きの実際:ステップバイステップガイド

ドローン許可申請の手続きは複雑に見えますが、手順を理解すれば誰でも進めることができます。この章では、申請先の選定から許可取得後の注意点まで、実際の申請手続きを詳細に解説します。

5.1 申請先の選定(地方航空局vs空港事務所)

ドローン飛行の許可申請先は、飛行させる場所や飛行方法によって異なります。正確な申請先を選定することが、スムーズな許可取得の第一歩です。

(1) 空港事務所への申請が必要なケース

- 空港等の周辺の空域での飛行

- 緊急用務空域での飛行

- 地表または水面から150m以上の高さの空域での飛行

(2) 地方航空局への申請が必要なケース

- 人口集中地区(DID)の上空での飛行(上記の空港事務所への申請に該当する空域以外)

- 定められた飛行方法によらない飛行(夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行、物件投下など)

(3) 国土交通省本省への申請が必要なケース

- カテゴリーⅢ飛行

- 公海上の飛行

(4) 具体的な申請先の選定方法

- 飛行場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合:

- 空港事務所への申請:東京空港事務所

- 地方航空局への申請:東京航空局保安部運航課 無人航空機審査担当

- 飛行場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合:

- 空港事務所への申請:関西空港事務所

- 地方航空局への申請:大阪航空局保安部運航課 無人航空機審査担当

(5) 複数の申請先に該当する場合

空港事務所と地方航空局の両方に提出が必要な場合は、まず地方航空局に問い合わせることが推奨されています。また、飛行場所が東京航空局と大阪航空局の両方の管轄地域を含む場合は、申請者の住所を管轄する航空局に提出します。日本全国での1年間の包括許可・承認申請も同様です。

5.2 オンライン申請システム「DIPS」の使い方

ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を使用したオンライン申請は、最も効率的な申請方法です。以下に、DIPS2.0を使った申請手順を説明します。

1. アカウント作成

- DIPS2.0のウェブサイト(https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/)にアクセス

- 「個人の方」または「企業・団体の方」を選択

- 利用規約と飛行ルールを確認し、同意

- 必要事項を入力してアカウントを開設

- 登録したメールアドレスに送られてくるログインIDを確認

2. 無人航空機(ドローン)の登録

- ログイン後、「無人航空機の登録申請へ」を選択

- 「新規登録」を選び、本人確認方法を選択(マイナンバーカード、運転免許証など)

- 機体情報を入力(機種名、製造番号、重量など)

- リモートID機能の有無を確認(一部機種は外付けリモートIDが必要)

- 所有者情報を入力

- 登録申請後、手数料を支払い、登録完了メールを受け取る

3. 操縦者情報の登録

- DIPS2.0のトップページから「飛行許可・承認申請へ」→「操縦者情報の登録・変更」を選択

- 「新規作成」を選択

- 操縦者の基本情報を入力

- 民間ライセンスを持っている場合は、発行団体コード、講習団体コードを選択

4. 申請書の作成・提出

- DIPS2.0のトップページから「飛行許可・承認申請へ」→「新規申請」を選択

- 「簡易カテゴリー判定」で該当する項目にチェック

- 飛行の目的、飛行空域、飛行方法を選択

- 飛行期間と飛行範囲を設定(包括申請の場合は「特定の場所・経路で飛行しない」を選択)

- 申請先を選択

- 登録済みの機体情報と操縦者情報を選択

- 機体が申請基準を満たしていない場合は「追加基準」を選択し、必要な資料・写真を提出

- 使用する飛行マニュアルを選択(通常は「航空局標準マニュアル」、包括申請の場合は「航空局標準マニュアル02」)

- 賠償責任保険の情報、緊急連絡先を入力

- 許可書の形式(電子または紙)を選択

- 内容を確認し、「申請する」をクリック

5.3 申請から許可までの期間と流れ

ドローン飛行許可申請から許可取得までの期間と流れを理解し、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

申請期限

- 飛行開始予定日の10開庁日前まで(土日・祝日を除く)に申請書類を提出

- 申請内容に不備があった場合は追加確認に時間を要するため、飛行開始予定日から3~4週間程度の余裕を持った申請が推奨されている

申請後の流れ

- 書類確認: 提出された申請書類の正確性と適法性が確認される

- 内容審査: 飛行内容や安全対策が法令に適合しているかを審査

- 追加情報の確認: 不明点があれば追加の情報提出を求められる場合あり

- 許可の発行: 問題がなければ正式な許可証が発行される

審査期間の目安

- 通常の申請:10開庁日程度

- 複雑な申請や混雑時期:2週間~1か月程度

- 緊急性の高い申請(災害対応など):状況に応じて迅速に対応

申請結果の通知

- DIPS2.0で申請した場合:登録したメールアドレス宛に「審査終了通知」または「補正指示発行通知」が届く

- 紙で申請した場合:郵送または窓口での受け取り

補正指示が出た場合

申請内容に不備や不足がある場合、「補正指示」が出されます。指示に従って必要な修正や追加資料の提出を行い、再審査を受けます。補正指示への対応が遅れると、希望する飛行日までに許可が間に合わない可能性があるため、迅速な対応が必要です。

5.4 許可条件の理解と遵守

許可を取得した後も、許可書に記載された条件を理解し、厳格に遵守することが重要です。違反した場合、罰則の対象となるだけでなく、今後の許可取得にも影響します。

(1) 許可書に記載される主な条件

- 申請書に記載のあった飛行の方法、条件等及び申請書に添付された飛行マニュアルを遵守すること

- 飛行の際の周囲の状況、天候等に応じて、必要な安全対策を講じ、飛行の安全に万全を期すこと

- 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に影響を及ぼすような重要な事情の変化があった場合は、許可等を取り消し、又は新たに条件を付すことがある

(2) 許可取得後の義務

- 許可書の携行: 飛行時には必ず許可書を携行し、要請があれば提示できるようにする

- 飛行記録の作成・保管: 飛行日時、場所、飛行状況などを記録し、一定期間保管する

- 事故発生時の報告: 事故が発生した場合は、速やかに所定の様式で報告する

- 定期的な機体点検: 飛行前後の点検を実施し、記録を残す

(3) 許可の有効期間と更新

- 個別申請:申請した飛行日のみ有効

- 包括申請:最長1年間有効

- 更新申請:有効期間満了の10開庁日前までに申請

(5) 許可条件違反の罰則

航空法違反(無許可飛行や許可条件違反)の場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、重大な事故を引き起こした場合は、より厳しい罰則の対象となる場合もあります。

ドローン飛行許可申請は、一見複雑に思えるかもしれませんが、手順を理解し、正確な情報を提供することで、スムーズに進めることができます。特に、DIPS2.0を活用したオンライン申請は、効率的かつ確実な方法です。

申請から許可取得までの期間を考慮し、十分な余裕を持ったスケジュール管理を心がけましょう。また、許可取得後も条件を遵守し、安全な飛行を心がけることが、継続的なドローン活用の鍵となります。

不明点や複雑な申請内容がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、より確実な許可取得が期待できます。

6章 申請時の落とし穴と対処法

ドローン許可申請は、一見単純に見えても様々な落とし穴が存在します。この章では、申請時によくある不備や却下理由を解説し、スムーズな許可取得のためのテクニックを紹介します。

6.1 よくある不備と却下理由

ドローン許可申請で最もよくある不備は、書類の記載ミスや不足です。具体的には以下のようなケースが多く見られます:

1. 機体登録に関する不備

- 飛ばしている機体が登録されていない

- 登録記号の機体標示がされていない

- リモートID機能の義務があるのに装着していない

2. 申請内容の不備

- 飛行目的と申請内容の不一致(趣味目的なのに包括申請を行うなど)

- 飛行経路の詳細が不明確

- 飛行マニュアルと実際の飛行内容の不一致

3. 安全対策の不足

- 第三者の立入管理方法が不明確

- 緊急時の対応手順が不十分

- 飛行の安全性を確保する体制が不十分

4. 添付書類の不足

- 飛行計画の通報が行われていない

- 飛行日誌が記録されていない

- 操縦者の飛行経歴証明が不十分

これらの不備は、申請の却下や補正指示の原因となるだけでなく、許可取得後に違反が発覚した場合、過去の記録をさかのぼって調査され、罰則の対象となる可能性もあります。

6.2 審査官が重視するポイント

申請書を審査する国土交通省の担当官は、以下のポイントを特に重視しています:

1. 安全確保体制の具体性

- 飛行前の安全確認手順が具体的に記載されているか

- 第三者の立入防止措置が実効性のあるものか

- 緊急時の対応手順が明確かつ実行可能か

2. 申請者の飛行能力と経験

- 操縦者の飛行経験が10時間以上あるか

- 特殊な飛行(夜間、目視外など)の経験があるか

- 安全飛行に関する知識を有しているか

3. 飛行計画の妥当性

- 飛行目的と飛行方法の整合性

- 飛行場所の選定が適切か

- 飛行高度や距離が必要最小限か

4. 機体の安全性

- フェールセーフ機能の有無と内容

- バッテリー残量の管理方法

- 機体の整備・点検体制

審査官は、これらのポイントを総合的に判断し、安全な飛行が可能かどうかを評価します。特に、飛行の安全性に直結する部分については厳格に審査されるため、具体的かつ実効性のある対策を記載することが重要です。

6.3 申請書の修正対応と再申請のコツ

申請内容に不備があると、申請先から「不備があるので修正(補正)してください」という通知がメールで届きます。この補正指示に適切に対応することが、スムーズな許可取得の鍵となります。

1. 補正指示への対応方法

- 指示内容を正確に理解し、求められている修正点を明確にする

- 指摘された不備だけでなく、関連する部分も見直す

- 修正内容が指示に合致しているか確認する

- 期限内に迅速に対応する(補正対応~再審査の期間は数日)

2. 再申請のコツ

- 補正指示に対応が難しい場合や、そもそも申請内容では許可が出せない場合は、申請を取り下げて再申請する

- 再申請時は、前回の指摘事項を踏まえて内容を全面的に見直す

- 不明点がある場合は、申請前に航空局に問い合わせる

3. 申請書作成のポイント

- 具体的な数値や方法を記載する(例:「十分な距離を取る」ではなく「〇〇m以上の距離を確保する」)

- 安全対策は「どのように」実施するかまで詳細に記載する

- 専門用語を正確に使用する

- 申請内容に矛盾がないか確認する

申請書の修正対応は、単に指摘された箇所を直すだけでなく、申請全体の整合性を保ちながら行うことが重要です。また、補正指示への対応が遅れると、希望する飛行日までに許可が間に合わない可能性があるため、迅速な対応を心がけましょう。

6.4 複数空域・複数条件の申請テクニック

複数の空域や飛行条件を組み合わせた申請は、特に注意が必要です。以下のテクニックを活用して、効率的かつ確実な許可取得を目指しましょう。

1. 申請の組み合わせを最適化する

- 必要な許可・承認の組み合わせを事前に確認する

- 例えば、人口集中地区での夜間飛行や、目視外での物件投下など、複数の条件が重なる場合は特に注意が必要

2. 包括申請と個別申請の使い分け

- 包括申請:業務目的で同じ条件での飛行を繰り返す場合に適している

- 個別申請:特定の日時・場所での一回限りの飛行や、特殊な条件での飛行に適している

- 趣味目的の飛行は包括申請ができないため、個別申請が必要

3. 包括申請の範囲設定

- 包括申請の範囲を広く設定すると審査基準が厳しくなるため、実際に飛行する可能性のある範囲に絞る

- 「○○県内」などエリアを指定する場合は、具体的な飛行場所の例を示すと審査がスムーズになる

4. 飛行マニュアルの選択

- 標準飛行マニュアルを使用する場合、飛行できない組み合わせがあることに注意

- 夜間+目視外

- 人口集中地区(DID)+夜間飛行

- 人口集中地区(DID)+夜間飛行+目視外

- これらの組み合わせで飛行する場合は、個別申請が必要

5. 申請の優先順位付け

- 複数の申請が必要な場合は、最も重要または取得に時間がかかりそうな許可から申請する

- 空港周辺や150m以上の高さの空域での飛行は個別申請が必須なので、これらを優先する

複数の条件が重なる飛行では、一つでも許可が下りないと飛行できなくなるため、事前の計画と準備が特に重要です。不明点がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、申請の成功率を高めることができます。

ドローン許可申請の落とし穴を避け、スムーズに許可を取得するためには、申請内容の正確さと具体性が鍵となります。特に安全確保体制については、実効性のある対策を具体的に記載することが重要です。また、補正指示があった場合は迅速かつ適切に対応し、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、確実な許可取得を目指しましょう。

7章 業種別・目的別の許可申請戦略

ドローン許可申請は業種や目的によって戦略が異なります。この章では、代表的な5つの用途について、それぞれの特徴と効果的な申請戦略を解説します。

7.1 空撮業務のための許可申請

空撮業務は最もポピュラーなドローン活用法の一つです。映像制作や不動産撮影など、様々な目的で行われています。

- 申請の特徴と注意点

- 人口集中地区(DID)での飛行が多いため、DID上空の許可申請が基本

- 撮影対象物から30m未満での飛行が必要なケースが多く、第三者から30m以上の距離を確保できない飛行の承認も必要

- 日の出・日没の時間帯(マジックアワー)での撮影ニーズが高く、夜間飛行の承認が必要になることも

2. 効果的な申請戦略

- 空撮業務は反復性が高いため、包括申請が効率的

- 飛行範囲を「○○県内」など広く設定すると審査が厳しくなるため、主な活動エリアに絞った申請を検討

- 撮影場所ごとの規制確認も必要(道路での撮影なら道路使用許可など)

- 飛行計画の通報と飛行日誌の作成を忘れずに行う

3. 申請時のポイント

- 撮影対象物の所有者や管理者からの許可も取得しておく

- プライバシー保護の観点から、人物が特定できる撮影は避ける旨を申請書に記載

- 機材トラブル時の安全対策(自動帰還機能など)を具体的に記載

7.2 建築現場での建物検査のための許可申請

建物外壁調査や施工管理にドローンを活用するケースが増えています。2022年4月からは赤外線カメラを装備したドローンによる調査が定期調査報告制度の一部として正式に認められました。

- 申請の特徴と注意点

- 建物に近接した飛行が必須のため、人又は物件から30m未満の距離での飛行承認が必要

- 建物の側面や背面など操縦者から見えない場所での飛行が多く、目視外飛行の承認も必要

- 建設現場は人口集中地区内にあることが多く、DID上空の許可も必要

- 早朝の調査開始に備えて、夜間飛行の承認があると便利

2. 効果的な申請戦略

- 基本的に「DID、目視外飛行、人又は物件から30m未満での飛行、夜間飛行」の4項目での包括申請が効率的

- 建物高さが150m以上の場合は、高さ制限に関する個別申請も必要

- 国土交通省の「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による調査)に関するガイドライン」を参照

- 建物検査の場合は、事前調査結果に基づく詳細な飛行計画書の作成が重要

3. 申請時のポイント

- 調査計画書(建築物概要、調査実施体制、赤外線装置及びドローンの仕様・性能など)を添付

- 建物所有者や管理者からの許可証明を添付

- 周辺環境の安全確保策(立入禁止措置など)を具体的に記載

- 飛行予定日の10開庁日前までに余裕を持って申請

7.3 インフラ点検のための許可申請

橋梁、ダム、送電線、建物外壁などのインフラ点検にドローンを活用するケースが増えています。国土交通省も「点検支援技術性能カタログ」を公開し、ドローンによる点検を推進しています。

- 申請の特徴と注意点

- 点検対象物に近接した飛行が必須のため、30m未満飛行の承認が必要

- 橋梁下部や高所など、操縦者から見えない場所での飛行が多く、目視外飛行の承認も必要

- 点検対象が人口集中地区内にあることが多く、DID上空の許可も必要

2. 効果的な申請戦略

- 国土交通省が公開している「インフラ点検飛行を目的とした航空局標準マニュアル」を活用

- 2025年2月から導入されたレベル3.5飛行制度の活用を検討(機上カメラによる歩行者等の確認で、通行止めや立入管理措置が不要に)

- 点検対象物の管理者との連携を申請書に明記(安全確保の観点から評価される)

3. 申請時のポイント

- 点検対象物の詳細な図面や写真を添付

- 点検時の飛行経路を明確に示す

- 点検に特化した機能(ホバリング性能や衝突防止センサーなど)を持つ機体を選定

- 点検結果の記録方法や活用方法も記載すると好印象

7.4 農薬散布のための許可申請

農業分野でのドローン活用が急速に広がっており、特に農薬散布は効率化と省力化に大きく貢献しています。

- 申請の特徴と注意点

- 農薬は危険物に該当するため、危険物輸送の承認申請が必要

- 物件投下(農薬散布)の承認も必要

- 広範囲をカバーするため、目視外飛行の承認が必要になることも

- 早朝や夕方の風の弱い時間帯での散布が効果的なため、夜間飛行の承認が必要になることも

- 人口集中地区での散布は稀だが、該当する場合はDID上空の許可も必要

2. 効果的な申請戦略

- 農薬散布は季節性があるため、散布シーズンに合わせた申請計画を立てる

- 散布予定日の少なくとも10開庁日前までに申請を提出

- 飛行計画の通報はDIPSの飛行計画通報機能で行う

- 農業用ドローンを扱う代理店による代理申請サービスの活用も検討

3. 申請時のポイント

- 使用する農薬の安全データシート(SDS)を添付

- 散布区域の詳細な地図と周辺環境の情報を提供

- 散布時の安全対策(風向き・風速の確認方法、周辺住民への通知など)を具体的に記載

- 地方自治体の農薬散布に関する規制も確認(市町村役場の担当窓口に確認)

7.5 イベント撮影のための許可申請

祭り、スポーツ大会、コンサートなど、多くの人が集まるイベントでのドローン撮影は、航空法で特に規制が厳しい分野です。

- 申請の特徴と注意点

- イベント上空での飛行は包括申請ができず、毎回個別申請が必要

- 人が多い場所での飛行となるため、安全対策が特に重視される

- 飛行高度に応じた立入禁止区画の設定が必要(例:飛行高度140mなら同じ距離の範囲で立入禁止区画を設定)

- 補助者の配置による第三者の立入防止措置が必須

2. 効果的な申請戦略

- イベント開催の少なくとも1ヶ月前には申請を開始(補正指示が来る可能性が高い)

- イベント主催者からの飛行許可を事前に取得し、その証明を申請書に添付

- 飛行経路や安全対策を詳細に記載した資料を作成

- 飛行技量証明(民間資格など)があれば添付

3. 申請時のポイント

- イベントの規模、参加者数、開催時間などの詳細情報を提供

- 飛行区域の確保方法と立入禁止措置の具体的な内容を記載

- 緊急時の対応計画(機体トラブル時や悪天候時など)を詳細に記載

- イベント主催者との連絡体制を明確にする

業種や目的に応じた適切な許可申請戦略を立てることで、申請の成功率を高め、効率的なドローン活用が可能になります。特に安全対策については、それぞれの用途に特化した具体的な内容を記載することが重要です。不明点がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

次章では、行政書士によるドローン許可申請サポートのメリットについて解説します。

8章 行政書士によるドローン許可申請サポートのメリット

ここまで複雑なドローン許可申請の手続きについて解説してきましたが、実際の申請は専門家である行政書士に依頼することで、より確実かつ効率的に進めることができます。この章では、行政書士によるドローン許可申請サポートのメリットと具体的な依頼方法について解説します。

8.1 専門家に依頼するべき理由

ドローン許可申請を行政書士に依頼する理由は、主に以下の3つに集約されます:

- 法律の専門知識による正確な手続き

- 航空法や関係法令に精通した行政書士は、複雑な申請要件を正確に理解しています1

- 飛行ルートや使用条件によって異なる複雑な要件にも適切に対応できます1

- 法律が頻繁に改正される中、常に最新の情報に触れている行政書士に依頼することで、最新の法規制に準拠した申請が可能です2

2. 時間と手間の削減

- 申請書類の作成から関係機関との調整まで、煩雑な手続きを全て任せることができます7

- 本業やドローン運用準備に集中できるため、業務効率が向上します1

- 不備があると何度も書類を提出しなければならず、時間と労力を考えると専門家への依頼が効率的です2

3. 精神的な負担の軽減

- 専門家による確実な申請は、精神的な負担を大幅に軽減します7

- 申請書の不備などでスムーズに飛行許可を取得できずに飛行日程に間に合わないというリスクを軽減できます3

- 知識がなくても安心して飛行許可を取得できます3

8.2 行政書士の役割と専門性

ドローン許可申請における行政書士の役割と専門性は以下の通りです:

- 法的な専門家としての役割

- 報酬を得てドローン飛行許可申請を代行することができるのは、法律上、行政書士に限られています3

- 行政書士以外の者が報酬を得て申請代行を行うことは、行政書士法19条に違反し、刑事罰の対象となる可能性があります3

- ドローン規制に関する専門的な法的知識を持ち、コンプライアンスの観点からも重要な役割を担っています3

2. ドローン専門行政書士の存在

- 近年では「ドローンしか扱わない事務所」など、ドローン許認可専業の行政書士事務所も登場しています6

- ドローン専門行政書士は様々なケースを経験しているため、複雑な申請でも対応可能です4

- 47都道府県全ての地域でドローンを活用している企業があり、全国的にドローン専門行政書士のニーズが高まっています8

3. 安全飛行のためのアドバイス

- 許可取得後の法規制遵守についても的確なアドバイスを提供します7

- 飛行経験が浅い方でも、実際に飛ばす際の注意点や守るべきルールを知ることができます3

- 違反行為を防ぎ、安全なドローン飛行をサポートします7

8.3 申請代行サービスの流れと費用

行政書士によるドローン許可申請代行サービスの一般的な流れと費用は以下の通りです:

- 申請代行サービスの流れ

- 初回相談・ヒアリング:飛行目的、場所、日時、使用機体などの基本情報を確認

- 必要書類の準備:行政書士の指示に従い、必要な書類や情報を提供

- 申請書類の作成:行政書士が専門知識を活かして最適な申請書類を作成

- 申請書類の提出:作成した書類を航空局や空港事務所に提出

- 補正対応:不備があった場合の補正指示への対応

- 許可証の受け取り:許可が下りたら許可証を受け取り、クライアントに送付

2. 費用の目安

- 個別申請:2万円~5万円程度

- 包括申請:3万円~10万円程度

- 複雑な申請(複数空域・複数条件):5万円~15万円程度

費用は申請内容の複雑さや行政書士事務所によって異なります。中には「業界最安値の金額で包括申請の代行サービスをご提供」3と謳う事務所もあります。

3. 費用対効果の考え方

- 申請書類の作成や関係機関との調整にかかる自社の人件費と比較する

- 不備による再申請や飛行スケジュールの遅延リスクも考慮する

- 継続的に申請が必要な場合は、顧問契約などの選択肢も検討する

8.4 成功率を高める専門家のノウハウ

行政書士が持つ専門的なノウハウにより、申請の成功率を高めることができます:

- 申請内容の最適化

- 過去の経験や知識を基に申請内容を最適化し、高い成功率を実現します1

- 特に包括申請のように複数の飛行計画をまとめて許可を取る場合、効率的で確実な手続きが可能です1

- イベント上空でのドローン空撮など、近年許可が取りにくくなっているケースでも、経験豊富な行政書士なら対応可能です4

2. 申請後のフォローアップ

- 申請後に行政から追加資料を求められた際も、スムーズに対応します1

- 補正指示への迅速かつ適切な対応により、許可取得までの時間を短縮します

- 許可条件の解釈や実際の飛行における注意点についてもアドバイスを提供します

3. 専門的なネットワークの活用

- 行政機関との良好な関係を構築している行政書士は、スムーズな申請手続きが可能です

- 複雑な案件では、他の専門家(測量士、電波技術者など)と連携したサポートも提供します

- 地域特有の規制や慣行についても熟知しており、地域に応じた最適な申請戦略を立案します

ドローン許可申請は、一見すると自分でも可能に思えるかもしれませんが、法規制の複雑さや頻繁な改正、申請書類の細かな要件など、専門的な知識が求められる分野です。行政書士に依頼することで、時間と労力を節約しながら、確実に許可を取得することができます。特に業務利用や複雑な飛行条件が必要な場合は、専門家のサポートを検討する価値があるでしょう。

次章では、許可取得後の実務と注意点について解説します。

9章 許可取得後の実務と注意点

ドローン許可を取得したら、それで終わりではありません。許可条件に従った適切な運用と、様々な義務の履行が求められます。この章では、許可取得後に遵守すべき実務上の注意点について解説します。

9.1 許可証の携行と提示

許可を取得したドローンを飛行させる際は、許可証の携行が法的に義務付けられています。

許可証携行の法的根拠

- 航空法施行規則第236条の83に基づき、許可証または承認書の原本または写しを携行する義務があります

- 電子許可証の場合は、スマートフォンやタブレットなどの電子機器に保存し、いつでも表示できる状態にしておく必要があります

提示を求められるケース

- 警察官や航空局職員から提示を求められた場合

- 飛行場所の管理者や周辺住民から確認を求められた場合

- 事故や苦情が発生した場合の証明として

実務上の対応策

- 紙の許可証は防水ケースに入れるなど、破損や汚損を防ぐ工夫をする

- 電子許可証はオフラインでも表示できるよう、PDFファイルとして保存しておく

- 複数の操縦者がいる場合は、全員が許可証のコピーを持つようにする

- 許可証と一緒に、飛行計画通報の控えも携行しておくと安心

注意点

- 許可証を携行せずに飛行させた場合、航空法違反となり罰則の対象となる可能性があります

- 許可証の有効期限を常に確認し、期限切れの許可証で飛行しないよう注意が必要です

- 許可証の記載内容(飛行場所、飛行方法など)と実際の飛行内容が一致していることを確認する

9.2 飛行記録の作成と保管

ドローン飛行の記録を作成し保管することは、法的義務であるとともに、安全管理や機体メンテナンスの観点からも重要です。

飛行記録作成の法的根拠

- 航空法施行規則第236条の83に基づき、無人航空機を飛行させた際は飛行記録を作成し、保管する義務があります

- 許可・承認書に記載された条件として、飛行記録の作成・保管が義務付けられています

記録すべき項目

- 飛行年月日

- 飛行させた者の氏名

- 無人航空機の登録記号または試験飛行届出番号

- 飛行の開始時刻及び終了時刻

- 飛行の経路

- 飛行させた目的

- 飛行中の異常の有無及びその内容(あった場合)

記録方法と保管期間

- 紙の記録用紙やデジタルログなど、形式は問われませんが、上記の項目が記録されていることが重要です

- 飛行記録は、飛行させた日から2年間保存する必要があります

- 業務で使用する場合は、自社の文書管理規程に基づいて適切に保管します

実務上の対応策

- 飛行記録テンプレートを作成し、毎回同じフォーマットで記録する

- 機体のフライトログデータと手書きの記録を併用すると、より詳細な記録が可能

- クラウドサービスを利用して記録を保管すれば、紛失リスクを軽減できる

- 定期的にバックアップを取ることで、データ消失を防止する

記録作成のメリット

- 法的義務の履行

- 機体の不具合や異常の早期発見

- バッテリーや部品の使用時間管理

- 操縦技術の向上や飛行パターンの分析

- 事故発生時の原因究明や証拠資料としての活用

9.3 事故発生時の対応と報告義務

ドローン飛行中に事故が発生した場合、迅速かつ適切な対応と報告が求められます。

報告が必要な事故の範囲

- 人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失または航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合

- 機体の墜落や接触事故など、重大な結果に至らなかった軽微な事故でも報告が必要

事故発生時の初動対応

- 人命救助を最優先(負傷者がいる場合は救急車を呼ぶ)

- 二次災害の防止(バッテリー発火の危険がある場合は安全な場所に移動)

- 現場の保全と証拠の確保(事故状況の写真撮影など)

- 関係者への連絡(警察、施設管理者、保険会社など)

国土交通省への報告方法

- 事故発生から10日以内に、所定の様式(無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失または航空機との衝突若しくは接近事案の発生に関する報告書)を提出

- 報告先は、飛行許可・承認を行った航空局または空港事務所

- DIPS2.0でオンライン報告も可能

報告書に記載すべき内容

- 報告者情報(氏名、住所、連絡先など)

- 事故の概要(日時、場所、天候など)

- 無人航空機の情報(機種、登録記号など)

- 飛行の目的及び飛行の形態

- 事故の状況(詳細な経緯、被害状況など)

- 事故の推定原因

- 再発防止策

保険会社への連絡

- ドローン保険に加入している場合は、保険会社にも速やかに連絡

- 事故状況の写真や動画、目撃者の証言など、証拠となる資料を収集

- 保険金請求に必要な書類の確認と準備

事故後の対応

- 事故原因の詳細な分析と再発防止策の策定

- 機体の点検・修理または廃棄

- 操縦者の再教育や飛行手順の見直し

- 安全管理体制の強化

9.4 更新申請のタイミングと方法

ドローン飛行の許可・承認は有効期間が定められているため、継続して飛行を行う場合は適切なタイミングで更新申請を行う必要があります。

許可・承認の有効期間

- 個別申請:申請した飛行日のみ有効

- 包括申請:最長1年間有効(申請内容により短くなる場合あり)

更新申請のタイミング

- 有効期間満了の10開庁日前までに申請することが推奨されています

- 繁忙期(3月、9月など)は審査に時間がかかる場合があるため、さらに余裕を持った申請が望ましい

- 飛行計画に変更がない場合でも、有効期間満了前に更新申請が必要

更新申請の方法

- DIPS2.0にログイン

- 「飛行許可・承認申請へ」→「申請一覧」から更新したい許可・承認を選択

- 「更新申請」ボタンをクリック

- 前回の申請内容が自動的に反映されるので、変更がある場合は修正

- 必要書類を添付して申請

更新申請時の注意点

- 機体の追加・変更がある場合は、新たな機体情報を追加

- 操縦者の追加・変更がある場合は、新たな操縦者情報を追加

- 飛行区域や飛行方法に変更がある場合は、それに応じた書類の修正が必要

- 法改正があった場合は、新たな基準に適合しているか確認

更新と新規申請の違い

- 更新申請は前回と同じ内容での申請を前提としているため、審査がスムーズ

- 飛行区域や飛行方法に大幅な変更がある場合は、新規申請として扱われることがある

- 有効期間が切れた後は更新申請ができないため、新規申請となる

実務上のポイント

- 更新申請の期限をカレンダーに登録するなど、忘れないようにする

- 更新申請前に、これまでの飛行実績や安全対策の効果を検証し、必要に応じて改善する

- 法改正情報に常に注意を払い、新たな要件に対応できるよう準備する

許可取得後も、法令遵守と安全運航のために様々な義務があります。許可証の携行、飛行記録の作成・保管、事故報告、更新申請など、これらの実務を適切に行うことで、継続的かつ安全なドローン活用が可能になります。

特に飛行記録の作成と保管は、単なる法的義務ではなく、安全管理や機体メンテナンスの基礎となる重要な作業です。また、万が一の事故発生時には、冷静かつ迅速な対応と適切な報告が求められます。

次章では、これまでの内容を総括し、確実なドローン許可取得のためのチェックリストと、専門家サポートの活用方法について解説します。

10章 まとめ:確実なドローン許可取得のために

ここまで、ドローン許可申請に関する様々な側面を詳しく解説してきました。最終章では、これまでの内容を総括し、確実な許可取得のためのポイントをまとめます。

10.1 申請前のチェックリスト

ドローン許可申請を成功させるためには、事前の準備が何よりも重要です。以下のチェックリストを活用して、申請前の準備を万全にしましょう。

1. 飛行計画の確認

- □ 飛行目的は明確か(業務目的か趣味目的か)

- □ 飛行場所は特定されているか(住所や地図上の位置)

- □ 飛行日時は決まっているか(包括申請の場合は期間)

- □ 飛行高度は決まっているか(最高高度を明確に)

- □ 飛行経路は決まっているか(地図上でのルート)

2. 必要な許可・承認の確認

- □ 空港周辺の空域での飛行に該当するか

- □ 150m以上の高さの空域での飛行に該当するか

- □ 人口集中地区(DID)の上空での飛行に該当するか

- □ 夜間飛行に該当するか

- □ 目視外飛行に該当するか

- □ 30m未満の飛行に該当するか

- □ 物件投下に該当するか

- □ イベント上空での飛行に該当するか

3. 機体の準備

- □ 機体は登録されているか(登録記号の確認)

- □ リモートID機能は搭載されているか(必要な場合)

- □ フェールセーフ機能は正常に作動するか

- □ バッテリーの状態は良好か

- □ 機体の点検は完了しているか

4. 操縦者の準備

- □ 10時間以上の飛行経験があるか

- □ 特殊な飛行方法の経験があるか(必要な場合)

- □ 航空法規の知識を有しているか

- □ 安全飛行に関する知識を有しているか

5. 安全対策の準備

- □ 飛行マニュアルは準備されているか

- □ 補助者の配置計画はあるか

- □ 第三者の立入防止措置は検討されているか

- □ 緊急時の対応手順は明確か

- □ 保険には加入しているか

6. 申請書類の準備

- □ 申請書の様式は最新のものか

- □ 飛行経路の地図は準備されているか

- □ 機体の仕様書や写真は準備されているか

- □ 操縦者の経歴証明は準備されているか

- □ 飛行マニュアルは準備されているか

7. 申請スケジュールの確認

- □ 飛行予定日の10開庁日前までに申請できるか

- □ 補正指示が来た場合の対応時間は確保されているか

- □ 許可が下りなかった場合の代替案は検討されているか

このチェックリストを活用することで、申請前の準備漏れを防ぎ、スムーズな許可取得につなげることができます。特に初めての申請の場合は、各項目を丁寧に確認することをお勧めします。

10.2 専門家サポートで解決できる課題

ドローン許可申請において、専門家である行政書士のサポートを受けることで、以下のような課題を解決することができます。

1. 法的知識の不足

- 航空法や関連法規の正確な理解

- 最新の法改正情報の把握

- 複雑な法的要件の解釈

2. 申請書類作成の負担

- 正確かつ効果的な申請書の作成

- 必要な添付書類の準備

- 申請内容の最適化

3. 時間的制約

- 申請手続きにかかる時間の削減

- 本業への集中が可能に

- 急ぎの申請への対応

4. 複雑な申請への対応

- 複数空域・複数条件の申請

- 特殊な飛行方法の申請

- 前例の少ない新しい用途での申請

5. 申請後のフォローアップ

- 補正指示への適切な対応

- 許可条件の解釈と遵守方法のアドバイス

- 更新申請のサポート

6. トラブル対応

- 申請却下時の対応策

- 事故発生時の報告サポート

- 違反指摘を受けた場合の対応

専門家のサポートは、単に申請書類を代行するだけでなく、ドローン活用の全体的な法的リスク管理にも役立ちます。特に業務でドローンを活用する場合は、継続的なサポートを受けることで、常に適法かつ効率的な運用が可能になります。

ドローン許可申請は複雑で専門的な知識が必要ですが、適切なサポートがあれば決して難しいものではありません。初めての申請でも、経験豊富な行政書士のサポートを受けることで、スムーズに許可を取得することができます。

本記事では、ドローン許可申請の基本から実務まで、幅広く解説してきました。法規制は常に変化していますので、最新の情報を確認しながら、安全かつ適法なドローン活用を進めていただければ幸いです。

ドローンの可能性は無限大です。適切な許可を取得し、安全に運用することで、ビジネスや趣味の世界が大きく広がることでしょう。当事務所は、皆様のドローン活用を法的側面からしっかりとサポートいたします。

ドローン許可申請に関するご質問やご相談は、いつでもお気軽にお問い合わせください。皆様のドローン活用の成功を心よりお祈り申し上げます。

(終わり)