マンション老朽化に伴う建替え費用負担は、区分所有者間の公平性、特に先行して耐震改修を行った住戸の扱いが長年の課題でした。

令和6年(2024年)、名古屋高等裁判所はこの難問に対し、「資産価値維持分7:共同利益分3」という新たな按分比率と、耐震改修費用の一部控除を認める画期的な判決を下しました。

AI鑑定や三段階審査基準など、注目すべき点も多いこの判決は、今後のマンション再生に大きな影響を与えます。本記事では、この名古屋高裁判決の詳細な内容、法理的意義、実務への影響、そして管理組合や区分所有者が取るべき対策まで徹底的に深掘り解説します。

【徹底解説】マンション建替え費用按分の新常識!名古屋高裁令和6年判決の衝撃と対策

はじめに:待ったなしの老朽化問題と費用負担のジレンマ

我が国において、高度経済成長期以降に建設されたマンションの多くが、築年数の経過とともに老朽化という避けて通れない課題に直面しています。国土交通省の推計によれば、2025年には築40年を超えるマンションが全国で約250万戸に達すると見込まれており、これは全ストックの約4割に相当します。これらの老朽化マンションの再生、特に建替えは、住民の安全確保、資産価値の維持、そして都市機能の更新という観点から、喫緊の国家的課題となっています。

しかし、建替えを実現する上での最大の障壁の一つが、「誰が、いくら負担するのか」という費用按分の問題です。

区分所有法では、建替え決議には区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要とされていますが、多額の費用負担が伴うため、合意形成は容易ではありません。

特に、マンションの維持管理や価値向上に対する考え方、経済状況、そして過去の投資履歴は区分所有者ごとに異なり、これが負担割合を巡る深刻な対立を生む土壌となってきました。

中でも長年の懸案事項となっていたのが、耐震性の向上などを目的として、既に自己の費用負担で住戸の改修工事(特に耐震改修など、共用部分の利益にも資する可能性のある改修)を行った区分所有者と、そうした改修を行っていない区分所有者との間の負担の公平性をいかにして担保するか、という問題でした。

先行投資を行った側からすれば、建替えによって全ての住戸が一律に更新される際に、未改修の住戸と同じ基準で費用を負担させられるのは二重負担であり、不公平であると感じるのは自然な感情です。

一方で、改修はあくまで個々の判断と責任で行われたものであり、建替えという全く新しい計画においては考慮されるべきではない、との主張にも一定の理があります。

この根深い対立は、多くのマンション管理組合において建替え計画そのものを頓挫させる大きな要因となってきました。

このような膠着状態に風穴を開ける可能性を秘めた、まさに画期的な司法判断が、令和6年(2024年)に名古屋高等裁判所によって下されました。

この判決は、建替え費用の按分基準に関して、従来の画一的な考え方から脱却し、「資産価値維持分」と建替えによって新たに生み出される「共同利益分」という二つの要素に着目。これらを原則として7対3の比率で算定するという新たな枠組みを提示しました。

さらに、本判決の最も注目すべき点は、過去に実施された耐震改修工事について、その投資額の一部を建替え費用負担から控除することを明確に認めた点です。具体的には、改修後の経過年数などを考慮し、最大で改修費用の30%に相当する額の負担減額を容認しました。

この名古屋高裁判決は、単なる一事例の判断にとどまらず、今後の全国のマンション建替えにおける費用按分のあり方、ひいては合意形成のプロセスそのものに大きな影響を与える可能性があります。本稿では、この判決の詳細な内容とその法理的な意義、実務への影響、そして残された課題や今後の展望について、専門的な知見も交えながら、一般の区分所有者の方々にも理解できるよう、多角的に深く掘り下げて解説していきます。

第一部:事案の概要と争点

画期的な名古屋高裁判決を深く理解するためには、まずその判断が下されるに至った具体的な背景を知る必要があります。本章では、舞台となったマンションの状況、耐震改修済み住戸と未改修住戸の間で生じた対立の構造、そして最終的に裁判所が判断を迫られた法的な争点を詳しく見ていきます。

1. 事件の舞台となったマンションの詳細

本件訴訟の舞台となったのは、名古屋市昭和区に位置する、1985年(昭和60年)に竣工した鉄筋コンクリート(RC)造、地上15階建てのマンションです。総戸数は112戸。竣工から約40年が経過し、建物の躯体や設備の老朽化が顕著になっていました。

特に、現行の耐震基準(1981年施行の新耐震基準)を満たしていない可能性も指摘されており、区分所有者の間では、大規模修繕か、あるいは建替えか、という議論が数年前から行われていました。

- 建物概要:

- 所在地:名古屋市昭和区

- 竣工年:1985年(昭和60年)

- 構造・規模:鉄筋コンクリート(RC)造、地上15階建て

- 総戸数:112戸

- 建替え計画の概要:

- 計画総費用:約98億円(解体費用、設計・監理費用、建設費用、諸経費を含む)

- 計画内容:現行法規(特に容積率緩和措置)を活用し、延床面積を現状より約12%増加させる計画。

2. 顕在化した対立:耐震改修済み住戸と未改修住戸

このマンション特有の状況として、過去に一部の区分所有者が、自己の費用負担によって専有部分及びそれに付随する部分の耐震改修工事を実施していたという事実がありました。具体的には、全112戸のうち48戸が、平均して1戸あたり約380万円の費用を投じて耐震改修工事を完了していました。残りの64戸は、様々な理由(費用の問題、改修の必要性を感じなかった等)から、未改修のままでした。

建替え計画が具体化し、その費用負担の方法が議論される段階になると、この改修履歴の有無が大きな火種となりました。

- 耐震改修済み区分所有者の主張:

- 「我々は、マンション全体の安全性向上にも寄与する耐震改修に、既に多額の自己資金を投じている。」

- 「建替えによって全ての住戸が最新の耐震基準を満たすことになるのであれば、未改修の住戸と全く同じ基準で費用を負担するのは、先行投資を無視するものであり、著しく不公平だ。」

- 「少なくとも、過去に投じた改修費用の一部は、建替え費用負担から控除されるべきである。」

- 未改修区分所有者の主張(反論):

- 「耐震改修は、あくまでも個々の区分所有者の判断と責任において行われたものであり、建替え計画とは別個の問題である。」

- 「個人の選択による過去の投資を、建替えという区分所有者全員に関わる計画の費用負担に反映させる法的根拠はない。」

- 「建替えは、老朽化した建物全体を更新し、新たな価値を創出する事業であり、その利益は全区分所有者が享受するのだから、負担も原則通り(例えば、専有面積比率や共有持分比率)で按分すべきだ。」

この両者の主張は平行線をたどり、管理組合内での合意形成は困難を極めました。結果として、建替え決議の有効性や費用負担の妥当性を巡り、法廷での判断を仰ぐこととなったのです。

3. 法的争点の整理

裁判において、主に以下の二点が重要な法的争点として争われました。

- 争点1:

過去の耐震改修投資の評価過去に区分所有者が自己負担で行った耐震改修投資(本件では戸当たり平均380万円)について、建替え費用(特に建設費)の負担額算定において、何らかの形で控除あるいは斟酌(しんしゃく)を認めるべきか否か。認めるとした場合、その評価方法と控除額の算定基準はどうあるべきか。 - 争点2:

容積率緩和による共同利益の分配建替えに伴い、都市計画法の容積率緩和措置などを活用することで、従来の延床面積を超える追加の床面積(本件では約12%増)が確保される計画であった。この追加床面積から生じる経済的利益(分譲・賃貸収入など)は、建替えにおける「共同利益」と見なされるべきか。見なされる場合、その利益を建替え費用負担の軽減にどのように反映させ、区分所有者間でどのように分配(按分)すべきか。

これらの争点に対する高等裁判所の判断が、本判決の核心部分となります。

第二部:名古屋高裁判決の画期的内容と法理

第一部で見た争点に対し、名古屋高等裁判所は従来の常識を覆す判断を示しました。本章では、判決の核心部分である、建替え費用按分の新たな公式「資産価値維持分7:共同利益分3」、そして長年の懸案であった「耐震改修費用の控除」という画期的な内容とその法理について、詳細に解説します。

1. 建替え費用按分の新たな公式:7:3比率と改修控除

名古屋高等裁判所は、上記争点に対し、従来のマンション建替え実務における費用按分(多くの場合、区分所有法第14条などを根拠に、専有部分の床面積割合や規約で定められた共有持分比率に応じて一律に計算されてきた)とは一線を画す、極めて精緻で革新的な判断を示しました。高裁が提示した、各区分所有者の負担額を算出するための基本的な考え方(公式)は、以下のように整理できます。

負担額 = (資産価値維持分 × 0.7) + (共同利益分 × 0.3) – (耐震改修控除)

この公式に含まれる各要素について、詳細に見ていきましょう。

2. 要素解説①:「資産価値維持分」とは何か?

- 定義:

「資産価値維持分」とは、建替え前の各区分所有者が保有していた住戸の資産価値を、建替え後の新しい建物においても維持・更新するために必要となる費用部分を指します。これは、建替えの最も根源的な目的、すなわち「老朽化した自己資産の再構築」に対応するコストと捉えることができます。 - 算定根拠:

この価値は、単に専有面積の広さだけでなく、その住戸が持つ固有の価値(立地条件、階数、方位、眺望、日照など)によって左右されると考えられます。例えば、同じ面積であっても、都心部の最上階南向き角部屋と、郊外の低層階北向き中部屋では、市場における評価額は大きく異なります。 - 裁判所の判断:

高裁は、この「資産価値維持分」を客観的かつ公平に算定するためには、画一的な面積比率ではなく、各住戸の市場価値(時価) を基準とすることが合理的であると判断しました。具体的には、複数の不動産鑑定士による鑑定評価額を基礎とし、さらに後述するAI技術なども活用して、各住戸間の価値の差異を精密に反映させるアプローチを是認しました。これは、建替えが単なる物理的な再建ではなく、経済的な資産価値の再構築でもあるという側面を重視した判断と言えます。

3. 要素解説②:「共同利益分」の考え方

- 定義:

「共同利益分」とは、建替えという事業を通じて、個々の資産価値の維持・更新という目的を超えて、区分所有者全体にもたらされる新たな付加価値や利益の部分を指します。 - 本件での具体例:

本判決で特に焦点となったのが、建替えに伴う容積率の緩和によって得られる追加の床面積(本件では総床面積の約12%増)でした。

この追加床面積は、分譲して建替え費用に充当したり、賃貸して収益を上げたりすることが可能です。これは、個々の住戸の位置や特性とは直接関係なく、建替えプロジェクト全体として生み出される価値であり、まさに「共同の利益」と呼ぶにふさわしいものです。

その他、最新設備の導入による利便性向上、共用施設の充実なども広義の共同利益に含まれ得ますが、本判決では特に容積率緩和による経済的利益が定量的に評価されました。 - 裁判所の判断:

高裁は、この容積率緩和による追加床面積から生じる利益は、特定の区分所有者に帰属するものではなく、建替えに参加する全区分所有者が原則として公平に享受すべきものであると判断しました。

そして、この共同利益は、建替え費用の負担を軽減する形で、各区分所有者に分配(按分)されるべきであるとの考え方を示しました。

4. 要素解説③:「耐震改修控除」の革新性

- 本判決の核心:

本判決が「画期的」とされる最大の理由の一つが、この「耐震改修控除」を明確に認めた点にあります。従来、自己負担で行った改修工事の費用を建替え負担額から控除することは、法的根拠が乏しい、あるいは他の区分所有者との公平性を害する可能性があるとして、認められにくい傾向にありました。 - 控除の論理:

高裁は、耐震改修工事が、単なる専有部分の改良にとどまらず、建物全体の安全性向上に寄与し、結果として他の区分所有者の利益にも貢献している側面があることを考慮しました。

また、先行して自助努力により投資を行った区分所有者が、建替えによって再び同様の利益(耐震性の確保)のために費用を負担することは、実質的な二重負担となり、衡平の観点から看過できないと判断しました。 - 具体的な控除方法:

判決では、単純に改修費用の全額を控除するのではなく、より合理的な控除額を算定するための基準が示されました。

- 控除率の設定:

耐震改修工事が実施されてからの経過年数に応じて、段階的な「控除率」を設定しました。具体的には、経過年数が短いほど控除率を高く(例えば0.3)、長くなるにつれて低く(例えば0.2まで)設定するという考え方です。これは、改修による効果も時間経過とともに減価していくことを反映したものです。 - 控除額の計算:

控除額 = 実際に投じられた耐震改修費用 × 経過年数に応じた控除率 - 上限の設定:

本件では、控除率の上限を0.3(30%)としました。これは、改修の効果や、他の区分所有者とのバランスを考慮した結果と考えられます。

- 控除率の設定:

この耐震改修控除の導入は、マンションの維持管理や安全性向上に向けて自主的に努力した区分所有者の貢献を正当に評価し、報いる仕組みであり、「正直者が馬鹿を見ない」建替えルールの実現に向けた大きな一歩と言えます。

5. なぜ「7対3」なのか?その比率の根拠

判決が示した「資産価値維持分」と「共同利益分」を7対3の比率で按分するという具体的な数値は、どのような考慮に基づいているのでしょうか。裁判所は、判決理由の中で、以下の要素を総合的に勘案した結果であると説明しています。

- 建替えの主たる目的:

建替えの最も根源的かつ主要な目的は、老朽化した既存の資産(住戸)の価値を維持し、更新することにある(=資産価値維持分が主)。 - 共同利益の性質と規模:

容積率緩和等による共同利益は、建替えプロジェクトから派生的に生じる副次的な利益である側面が強い。また、本件における容積率緩和による床面積増加率(約12%)は、比較的中規模なものであり、これが建替え費用の大部分を賄うほどの規模ではない。 - 衡平性の確保と合意形成への配慮:

資産価値維持分(個々の価値差を反映)と共同利益分(全員で公平に享受)のバランスを取ることが、区分所有者間の利害を調整し、全体の納得感を高め、円滑な合意形成に資すると考えられる。極端な比率(例えば9:1や5:5)では、特定の層に不利益が集中したり、共同利益の恩恵が薄れたりする可能性がある。

この「7対3」という比率は、本件の具体的な事情(特に容積率緩和の規模)を考慮した上での判断であり、絶対的な基準ではありません。しかし、建替えの主目的と副次的利益のバランスを示す一つの目安として、今後のマンション建替え実務において重要な参照点となることが予想されます。

個別の案件では、容積率緩和の度合い、建替え計画の内容、地域の市場状況などに応じて、この比率が調整される可能性は十分にあります。

第三部:判決が確立した「三段階審査基準」とその意義

本判決は、単に新しい費用按分公式を示しただけでなく、その公式を適用する前提として、客観的かつ合理的な費用負担割合を導き出すための具体的なプロセス、いわば「三段階審査基準」とも呼べる枠組みを確立した点にも大きな法理的革新性があります。これは、今後の同種の紛争解決において、裁判所や当事者が参照すべき重要な判断プロセスとなるでしょう。

1. 第一段階:精密な「資産価値評価」

- 目的: 建替え費用按分の基礎となる、各住戸の客観的かつ公正な資産価値を正確に把握すること。

- 手法:

- 不動産鑑定士による評価: 複数の(本件では3名)不動産鑑定士が、それぞれの専門的知見に基づき、各住戸の市場価値(時価)を算定しました。これは、評価の客観性と信頼性を担保するための基本的なアプローチです。

- AI補正係数の導入:

ここで注目すべきは、従来の鑑定評価に加え、「AI(人工知能)補正係数」が活用された点です。AIは、膨大な不動産取引データや物件属性データを学習し、人間では捉えきれないような微細な価値決定要因(例:特定の階からの眺望の質、隣接する部屋との位置関係、日照時間の微妙な差、共用施設へのアクセス距離、周辺の騒音レベルなど)を定量的に評価し、鑑定評価額をより精密に補正することが可能です。

本件では、このAI補正により、価値算定の誤差が従来の推定3.2%から0.8%へと大幅に低減したとされています(専門家コラム参照)。 - 改修効果の経年減価:

過去に行われたリフォームや改修(耐震改修以外も含む)の効果についても、単純に無視するのではなく、その効果が時間経過とともにどのように減価していくかを考慮しました。本件では、改修効果の価値が年率5.8%で減少していくという具体的な減価率を用いて計算されました。

- 不動産鑑定士による評価: 複数の(本件では3名)不動産鑑定士が、それぞれの専門的知見に基づき、各住戸の市場価値(時価)を算定しました。これは、評価の客観性と信頼性を担保するための基本的なアプローチです。

- 意義:

従来の簡易的な評価(例:固定資産税評価額の単純利用、方位や階数による一律補正)から脱却し、最新の評価技術やAIを活用することで、個々の住戸が持つ固有の価値を、より客観的かつ精緻に算定しようとする姿勢が明確に示されました。これは、費用負担の公平性を担保するための大前提となります。

2. 第二段階:「共同利益」の客観的定量化

- 目的: 建替えによって生み出される「共同利益」、特に容積率緩和による経済的価値を、客観的な数値として算定すること。

- 手法:

- 計算式:

共同利益分の総額は、概ね「追加される床面積 × その床面積の想定販売(または賃貸)単価」で算出されます。そして、この総額を各区分所有者に分配する際には、それぞれの共有持分比率を用いるのが合理的と判断されました。

各戸の共同利益負担軽減額 ≈ (追加総床面積 × 想定販売単価 × 各戸の共有持分率)

- 想定単価の保守的設定:

本件では、共同利益の源泉となる追加床面積の販売単価を算定するにあたり、周辺の類似物件の市場取引価格(相場)の85%という、やや控えめな数値を採用しました。これは、将来の市場変動リスクを考慮し、共同利益を過大に見積もることなく、堅実な費用計画を立てるための配慮と考えられます。

- 計算式:

- 意義:

建替えによる付加価値(アップサイド)を具体的に数値化し、それを明確な基準(共有持分比率)に基づいて全区分所有者に分配する道筋を示したことで、建替えメリットの公平な享受と負担軽減の透明性が確保されました。

3. 第三段階:個別事情を考慮した「衡平性調整」

- 目的: 上記の第一段階、第二段階で算出された客観的な数値だけでは捉えきれない、個々の区分所有者が抱える特殊な事情や、衡平の観点から考慮すべき要素を最終的に調整すること。

- 調整内容(本件で認められた例):

- 高齢者世帯への配慮(負担軽減):

65歳以上の高齢者が居住する世帯に対しては、算出された負担額から5%を加算(実質的な負担軽減措置)。これは、高齢者の場合、建替えに伴う仮住まいへの移転や、新たな住宅ローンの組成などが困難であるという、社会的弱者としての側面を考慮したものです。 - 空き家所有者への加重(負担増):

空き家所有者は、実際にその住戸で生活しているわけではないため、建替えにより得られる「居住環境の改善」などの生活上の利益は直接享受しません。

一方で、建替えによって住戸の資産価値が向上すれば、その経済的利益は居住の有無にかかわらず確実に享受することになります。

加えて、建替えに伴う協議や合意形成プロセスにも十分に参加していないことが多いという実態もあります。

このように「生活上の不便やコミュニティ貢献を担わずに、資産価値の向上という利益だけを受ける」構造を踏まえ、公平性の観点から、一定の負担加重(例:10%)を行うことが衡平的であると判断されました。

- 高齢者世帯への配慮(負担軽減):

- 意義:

客観的な数値による算定を基本としつつも、それだけでは実現できない実質的な公平性を確保するために、限定的ながらも個別事情を考慮する調整弁を設けた点に意義があります。

これにより、より多くの区分所有者の納得感を得やすくなり、合意形成の円滑化に繋がる可能性があります。ただし、どのような個別事情をどの程度考慮するかは、極めてデリケートな問題であり、今後の事例蓄積が待たれます。

4. 従来の判例・実務との比較:何が変わったのか

本判決が、従来の区分所有法解釈や建替え実務にどのような変化をもたらしたのか、主要なポイントを比較整理してみましょう。

| 項目 | 従来の判例・実務(一般的な傾向) | 名古屋高裁令和6年判決 |

| 費用按分基準 | 専有部分の床面積割合、または規約上の共有持分比率による一律計算が主流 | 資産価値維持分(時価基準) と 共同利益分 の二元論に基づき、7:3比率で按分 |

| 過去の改修投資 | 原則として考慮されないか、個別交渉の対象 | 耐震改修について明示的に評価し、経過年数に応じた控除を認める |

| 容積率緩和等による利益 | 分配基準が不明確な場合が多く、建替え費用への充当方法も様々 | 共同利益として明確に位置づけ、共有持分比率に応じた公平分配を原則とする |

| 高齢者等への配慮 | 法的な枠組みはなく、個別交渉や管理組合の裁量に委ねられることが多かった | 衡平性調整の一環として審査基準に組み込み (例:高齢者5%加算=負担減) |

| 資産価値評価 | 比較的簡易な方法(固定資産税評価額、面積比例など)が用いられることも | 不動産鑑定+AI補正などを活用し、精密な時価評価を目指す |

このように比較すると、本判決が、より実態に即した公平性、過去の貢献への配慮、そして将来の利益分配の透明性を重視する方向へと、建替え費用の考え方を大きく転換させたことがわかります。特に、自助努力である過去の改修投資を明確に評価した点は、「投資した者が報われる」仕組みへの転換点として、極めて重要な意義を持つと言えるでしょう。

第四部:実務への影響と管理組合・区分所有者の対応

この名古屋高裁判決は、法廷の中だけの話ではありません。今後のマンション建替え実務、そして管理組合運営や区分所有者の行動に直接的な影響を及ぼします。

本章では、この変化に対応するために管理組合が準備すべきこと(記録整備、規約改正、合意形成)、区分所有者が留意すべき点、そしてAIやブロックチェーンといったテクノロジー活用の可能性について具体的に解説します。

1. 管理組合における準備と対応:変化への備え

本判決の趣旨を踏まえ、建替えを視野に入れるマンション管理組合は、以下のような準備と対応を早期に検討・実施することが望まれます。

(1)情報整備と記録保管の徹底:エビデンスの重要性

- 改修履歴の詳細な記録・管理: これまで以上に、各区分所有者が自己負担で行った専有部分や専用使用部分の改修工事(特に耐震改修、大規模なリフォーム等)について、その内容、実施時期、費用(契約書、領収書等)、設計図書、工事写真などを、管理組合として可能な限り正確に把握し、長期的に保管する体制を構築することが重要です。これが将来、改修控除の根拠資料となります。電子化による管理も有効でしょう。

- 専有部分の現状評価データの蓄積: 定期的な建物診断と併せて、各住戸の基本的な状況(間取り、設備状況、過去の大きな修繕履歴など)を把握し、記録しておくことが、将来の資産価値評価の基礎データとして役立ちます。

- 長期修繕計画との整合性: 個別の改修投資と、マンション全体の長期修繕計画との関連性や整合性を意識し、記録しておくことも有用です。例えば、管理組合主導の大規模修繕と同時期に行われた個人負担の改修などは、その経緯を明確にしておく必要があります。

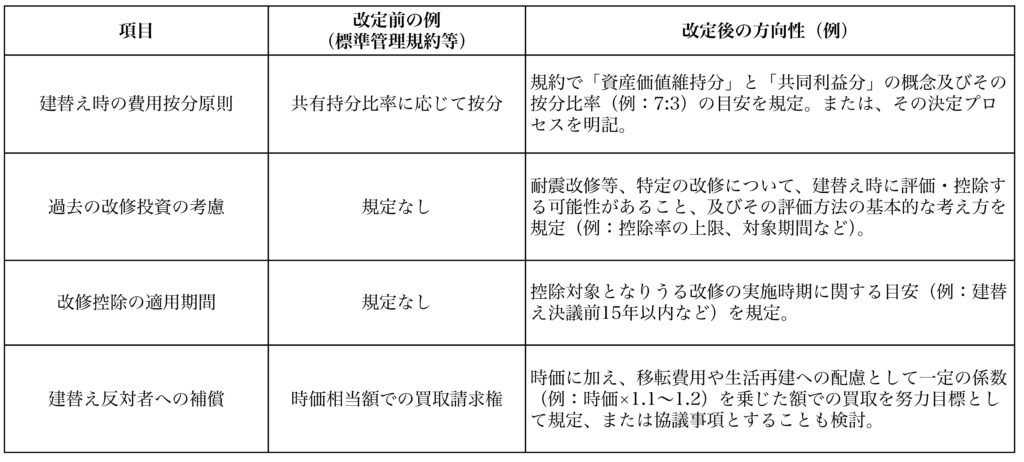

(2)管理規約・細則の見直しと整備:ルールの明確化

本判決を受けて、先進的な管理組合では、将来の建替えに備えて管理規約や関連細則を見直す動きが出始めています。想定される主な改定ポイントは以下の通りです。

これらの規約改定は、あくまで将来の建替え時の「基本的な考え方」を示すものであり、具体的な適用は個別の建替え計画の中で詳細に決定されることになります。しかし、事前にルールの大枠を明確にしておくことは、区分所有者間の無用な憶測や不信感を減らし、将来の合意形成を円滑にする上で極めて重要です。

(3)合意形成プロセスの丁寧な設計:透明性と納得感

建替え決議には区分所有者及び議決権の各5分の4以上という高いハードルがあります。本判決で示されたような複雑な費用按分ルールを導入する場合、合意形成プロセスはより一層、丁寧かつ透明性の高いものにする必要があります。

- 早期からの情報共有と段階的検討:

建替えの必要性が認識され始めた初期段階から、費用按分の考え方(判例の紹介を含む)や、想定される負担額のシミュレーションなどを区分所有者に提示し、意見交換を開始します。 - 多様なコミュニケーション手法の活用:

全体説明会だけでなく、アンケート調査、ワークショップ形式での議論、個別相談会、オンライン説明会、掲示板や専用ウェブサイトでの情報提供など、多様な方法で情報を提供し、意見を吸い上げる機会を設けます。 - 負担額シミュレーションの可視化:

新しい按分ルールに基づき、各住戸の想定負担額や改修控除額を具体的に試算し、分かりやすく可視化して提示することが、理解と納得を得る上で効果的です。プライバシーに配慮しつつ、匿名化されたデータでの比較なども有効でしょう。 - 専門家の活用:

弁護士、建築士、不動産鑑定士、マンション管理士などの専門家の意見を適宜導入し、説明の客観性や信頼性を高めます。

2. テクノロジーの活用:公平性と効率性の向上

本判決は、その判断の過程でAIなどの先進技術が活用された点でも注目に値します。今後のマンション管理や建替えプロセスにおいても、テクノロジーの活用はますます重要になるでしょう。

- (1) AI鑑定システムの進化と応用

- 高精度な資産価値評価:

AIによる不動産評価は、膨大なデータに基づいて客観的かつ迅速に、個々の住戸の微細な価値差を反映した評価を行うことを可能にします。本判決で見られたように、誤差の低減に大きく貢献します。 - 評価プロセスの透明性向上(今後の課題):

現在のAI評価には「ブラックボックス問題」(判断根拠が不明瞭)も指摘されますが、今後は「説明可能なAI(XAI)」技術の発展により、なぜそのような評価額になったのか、根拠を明示できるシステムの開発が期待されます。これにより、評価結果に対する納得感が高まります。 - リアルタイムな市場変動への対応:

AIは市場データの変動をリアルタイムで学習できるため、市況の変化に応じた柔軟な価値評価が可能になります。

- 高精度な資産価値評価:

- (2) ブロックチェーン技術による記録管理と信頼性確保

- 改修履歴等の改ざん防止:

各住戸の改修履歴、管理費等の支払い状況、総会での議決権行使履歴などをブロックチェーン上に記録することで、データの改ざんを極めて困難にし、記録の信頼性を飛躍的に高めることができます。これは、改修控除の適用や、負担額算定の基礎となるデータの正当性を担保する上で有効です。 - スマートコントラクトによる自動化:

例えば、「特定の改修工事が完了し、承認されたら、自動的に将来の控除対象リストに登録する」「建替え費用が確定したら、事前に合意されたルールに基づいて各戸の負担額を自動計算する」といった処理をスマートコントラクトで実行することで、プロセスを効率化し、人的ミスや恣意的な操作を排除できます。 - 区分所有者間の情報共有と透明性:

許可された範囲内で、区分所有者がブロックチェーン上の記録(例:自身の改修履歴、全体の修繕積立金残高など)にアクセスできるようにすることで、管理組合運営の透明性を高めることができます。

- 改修履歴等の改ざん防止:

- (3) 3Dシミュレーションによる理解促進

- 建替え計画の視覚化: 新しい建物の外観、間取り、共用施設、そして容積率緩和によって生まれる追加スペースなどを3Dモデルで視覚的に示すことで、区分所有者は建替え後の姿を具体的にイメージしやすくなります。

- 価値差の直感的理解: 各階、各方位の住戸からの眺望や日照の違いなどをシミュレーションで示すことで、資産価値評価における差異の根拠を直感的に理解する助けとなります。

- 建替え前後の比較: 現在の住戸と建替え後の住戸のメリット・デメリットを3Dで比較することで、建替えに対する不安を軽減し、合理的な判断を促すことができます。

- 建替え計画の視覚化: 新しい建物の外観、間取り、共用施設、そして容積率緩和によって生まれる追加スペースなどを3Dモデルで視覚的に示すことで、区分所有者は建替え後の姿を具体的にイメージしやすくなります。

これらのテクノロジーは、導入コストや運用ノウハウ、セキュリティ対策などの課題もありますが、適切に活用することで、マンション建替えにおける公平性、透明性、効率性を大幅に向上させる可能性を秘めています。

第五部:残された課題と今後の展望

名古屋高裁判決は大きな前進ですが、マンション建替えを巡る全ての課題を解決するものではありません。今後、議論や検討が必要となるであろう論点と、それらに対する考えられる対応策、そして社会全体への影響と未来像について展望します。

1. 未解決の課題と新たな論点

- (1) 改修技術の陳腐化と「改修効果の時限性」

- 問題点:

耐震技術をはじめとする建築技術は日々進歩しています。過去に実施した耐震改修が、数年後、数十年後には、その時点での最新基準から見劣りする「旧式」の技術となってしまう可能性があります。

例えば、1981年の新耐震基準に基づいて行われた改修であっても、その後の度重なる地震被害の教訓や研究の進展により、さらに高いレベルの耐震性能が求められるようになっています(例:2000年基準、保有水平耐力計算の精緻化など)。

また、2025年に予定されているとされる建築物の耐震診断義務化の範囲拡大や基準強化の動向によっては、過去の改修の評価が相対的に低下する可能性も否定できません。 - 論点:

改修控除を認めるとして、その「効果」をどの時点の基準で評価するのか?技術の陳腐化をどのように控除額に反映させるべきか?長期的な視点での「改修評価の動的調整メカニズム」が必要ではないか?

- 問題点:

- (2) 世代間の公平性:新規購入者と長期居住者の負担

- 問題点:

本判決の枠組みでは、過去に改修投資を行った長期居住者はその貢献が評価されますが、建替え直前にマンションを購入した新規の区分所有者はどうでしょうか。

彼らは過去の改修には関与していないにもかかわらず、建替え後の新しい建物の利益(最新の耐震性能を含む)を享受します。

一方で、按分ルールによっては、長期居住者が過去に行った投資の一部を、間接的に新規購入者が負担する(あるいは、新規購入者の負担が軽減されない)形になる可能性も考えられます。

ある試算では、若年層が中古マンションを購入し建替えを迎えた場合、生涯での住居関連負担率が、新築を購入した場合に比べて23%増加するというデータもあります。 - 論点: 購入時期によって生じる負担感の不公平をどう是正するか?いわゆる「二重払い」感覚を、特に新規購入者に対してどのように解消するか?世代間の資産移転と負担の公平性を長期的な視点でどう設計するか?

- 問題点:

- (3) テクノロジー導入に伴う技術的・倫理的課題

- 問題点:

AIによる資産評価は高精度ですが、その判断ロジックが複雑で人間には理解・説明困難な「ブラックボックス」となる可能性があります。評価結果に対する異議申し立てや、説明責任をどう果たすのかが課題です。

また、AIの学習データに偏りがあった場合、特定の属性(例:低層階、特定の地域など)に対して不公平な評価バイアスが生じるリスクも指摘されています。

ブロックチェーン技術も、導入コスト、運用管理の複雑さ、スケーラビリティの問題、そして記録される個人情報の適切な保護とプライバシーへの配慮が不可欠です。 - 論点:

AI評価の透明性と説明可能性をどう確保するか?評価アルゴリズムの公平性をどう検証・担保するか?ブロックチェーン導入におけるセキュリティリスクとプライバシー保護のバランスをどう取るか?

- 問題点:

2. 課題への現実的な対応策(案)

上記の課題に対して、以下のような対応策が考えられます。これらは、法制度、管理組合の運営、技術開発など、多岐にわたる取り組みが必要です。

- (1) 動的な評価システムとルールの構築

- 定期的な再評価制度:

改修控除の評価基準や控除率を固定せず、例えば3~5年ごとに、その時点での技術水準や法規制の動向、建物の状態変化などを踏まえて見直す制度を導入します。 - 技術進化を反映した減価・評価モデル:

建築技術の進歩度合いを指数化し、過去の改修技術の相対的な価値を動的に調整するような、客観的な評価モデルの開発・導入を目指します。 - 第三者機関による検証:

改修効果の評価や控除額の算定について、利害関係のない第三者機関(建築士会、鑑定士協会、研究機関など)による客観的な検証やガイドライン策定を行う体制を整備します。

- 定期的な再評価制度:

- (2) 世代間公平性への配慮と移行措置

- 住み替え支援制度の拡充:

特に建替え負担が困難な高齢者や若年世帯に対して、公的な住み替え支援(低利融資、家賃補助、税制優遇など)や、仮住まい確保のサポートを強化します。 - 購入時における重要事項説明の強化:

中古マンションの売買契約時に、将来の建替えの可能性、想定される費用負担、管理規約における費用按分ルール、過去の改修履歴と評価方針などを、より具体的に、かつ分かりやすく買主へ説明することを義務付けます(宅地建物取引業法の改正等)。「将来負担可能性」の明示が重要です。 - 段階的な建替え積立金制度の検討:

長期的な視点で、通常の修繕積立金とは別に、将来の建替え(または大規模改修)に備えた積立金を、導入可能な範囲で早期から段階的に導入することを検討します。これにより、将来の負担を平準化し、世代間の負担の偏りを緩和します。

- 住み替え支援制度の拡充:

- (3) テクノロジーガバナンスの強化

- AI倫理ガイドラインの策定・遵守:

マンション評価にAIを用いる際の、公平性、透明性、説明責任、プライバシー保護に関する明確なガイドラインを業界団体や国が策定し、運用主体(管理会社、鑑定機関等)に遵守を求めます。 - 第三者評価・監査制度:

AI評価モデルやブロックチェーンシステムの公平性、セキュリティ、運用状況などを定期的に監査・評価する独立した第三者機関の設置を検討します。 - 情報公開と説明責任の徹底:

テクノロジーの導入目的、仕組み、リスク、そして評価結果や計算根拠について、区分所有者に対して可能な限り透明性の高い情報公開と、丁寧な説明を行うことを義務付けます。

- AI倫理ガイドラインの策定・遵守:

3. 区分所有者のための実践ガイド:自己防衛と賢明な判断

この新しい時代において、区分所有者一人ひとりも、自身の資産と権利を守り、建替えに対して主体的に関与していく姿勢が求められます。

- (1) 自己防衛のためのチェックリスト:備えあれば憂いなし

- □ 記録・証拠の徹底保管:

- 自身が行った全ての改修工事(特に耐震、大規模リフォーム)に関する見積書、契約書、図面、工事写真、領収書を永久保存する覚悟で保管する。

- 可能であれば、改修工事の前後で、建築士などの第三者による評価書や証明書を取得しておく。

- 管理組合への工事届出・承認の記録(書類のコピー等)も確実に保管する。

- 自身が行った全ての改修工事(特に耐震、大規模リフォーム)に関する見積書、契約書、図面、工事写真、領収書を永久保存する覚悟で保管する。

- □ 情報収集と継続的な理解:

- 管理組合の理事会や総会で、建替えに関する検討状況がどのように議論されているか、常にアンテナを張っておく。

- 総会や理事会の議事録には必ず目を通し、重要な決定事項や議論の経緯を把握する。

- 自治体やマンション管理関連団体が主催する建替えセミナーや勉強会に積極的に参加し、最新の情報を得る。

- 不明な点や不安な点があれば、管理組合や専門家(弁護士、マンション管理士、建築士など)に早めに相談することを検討する。

- 管理組合の理事会や総会で、建替えに関する検討状況がどのように議論されているか、常にアンテナを張っておく。

- □ 自己資産の客観的評価と将来予測:

- 自身の住戸の客観的な市場価値がどの程度なのか、定期的に(例えば1~2年ごと)不動産情報サイトや簡易査定サービスなどを利用して把握しておく。

- 自身の住戸で行ったリフォームや改修が、資産価値にどの程度反映されているか(または、されそうか)を意識する。

- 将来、建替えが行われる場合、自身の負担額がおおよそどの程度になりそうか、判例の按分ルールなどを参考に、概算でも試算してみる。

- 自身の住戸の客観的な市場価値がどの程度なのか、定期的に(例えば1~2年ごと)不動産情報サイトや簡易査定サービスなどを利用して把握しておく。

- □ 記録・証拠の徹底保管:

- (2) 建替え賛否の判断基準:多角的な視点から

建替え計画への賛否を判断する際には、短期的な損得勘定だけでなく、長期的な視点や生活への影響も含めて、総合的に検討することが重要です。

- 経済的合理性:

- 提示された建替え費用負担額は、自身の経済状況から見て支払い可能か?(ローン組成の可能性、手元資金など)

- 同等の立地・広さ・品質の新築マンションを購入する場合と比較して、負担額は妥当か?

- 現在の住戸を売却した場合の価格と、建替え後の住戸の予想価値を比較して、資産価値は向上するか?

- 建替え期間中の仮住まい費用(家賃、引っ越し代等)はどの程度かかり、負担できるか?

- 提示された建替え費用負担額は、自身の経済状況から見て支払い可能か?(ローン組成の可能性、手元資金など)

- 生活上の影響:

- 建替え工事期間中の騒音、振動、生活環境の変化に耐えられるか?仮住まい生活はどうか?

- 建替え後の新しいマンションの設備、間取り、共用施設は、現在の生活と比較してどの程度向上するか?自身のライフスタイルに合っているか?

- 長年住み慣れたコミュニティ(近隣住民との関係) が、建替えによってどのように変化するか?(継続性、分断のリスクなど)

- 建替え工事期間中の騒音、振動、生活環境の変化に耐えられるか?仮住まい生活はどうか?

- 長期的視点:

- 自身の将来のライフプラン(住み替え、相続など)と、建替え計画のスケジュールや影響は整合するか?

- 建物を長期的に維持管理していく上で、建替えは現行のまま修繕を続けるよりも持続可能な選択肢か?

- 建替え後の固定資産税、都市計画税、管理費、修繕積立金などのランニングコストはどのように変化し、長期的に負担可能か?

- 自身の将来のライフプラン(住み替え、相続など)と、建替え計画のスケジュールや影響は整合するか?

- 経済的合理性:

これらの要素を総合的に勘案し、必要であれば家族や専門家とも相談の上で、最終的な賛否の意思決定を行うことが望まれます。

第六部:

社会的影響と今後の展望:都市再生とスマートコミュニティへ

名古屋高裁判決は、個別のマンション建替え紛争の解決にとどまらず、日本の都市構造や不動産市場、さらにはコミュニティのあり方にも、中長期的に大きな影響を与える可能性を秘めています。

1. 都市再生への示唆:老朽化ストック再生の起爆剤となるか

- (1) マンションストック再生の加速化:

前述の通り、築古マンションの急増は深刻な社会問題です。建替えが進まない大きな理由が合意形成の困難さ、特に費用負担を巡る対立でした。

本判決が示した「過去の貢献(耐震改修等)への評価」と「将来の利益(容積率緩和等)の公平な分配」という枠組みは、区分所有者間の不公平感を和らげ、建替えへのインセンティブを高める効果が期待されます。

これにより、これまで停滞しがちだった老朽マンションの建替え意思決定が円滑化され、都市部における安全で質の高い住宅ストックへの更新が加速する可能性があります。これは、防災性の向上、エネルギー効率の改善、ひいては都市全体の活性化にも繋がります。 - (2) 法制度改革への波及効果:

本判決で示された法理や考え方は、今後の関連法制度の改正議論にも影響を与える可能性があります。

- 区分所有法の改正:

現在、法務省で議論が進められている区分所有法の改正において、特に費用負担に関する条項(現行法では共有持分比率が原則)の具体化や、本判決のような衡平性を考慮した按分ルールの導入可能性について、重要な示唆を与える可能性があります。 - マンション建替え円滑化法の見直し:

建替え手続きを円滑に進めるための法律である「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の運用指針や関連ガイドラインに、本判決の趣旨(例:費用按分計画の考え方、改修履歴の評価方法など)が反映されることも考えられます。 - 都市再生関連法規:

容積率緩和などのインセンティブを伴う都市再生プロジェクトにおいて、その利益の還元方法に関するルール作りにも影響を与えるかもしれません。

- 区分所有法の改正:

- (3) 不動産市場への影響:

価値評価基準の変化不動産市場においても以下のような変化が徐々に現れる可能性があります。

- 耐震改修済み中古マンションの価値向上:

将来の建替え時に費用負担が軽減される可能性が示されたことで、適切な耐震改修が施された中古マンションの市場価値が、従来以上に評価されるようになる可能性があります。 - 建替え計画がある物件の流動性:

費用按分の見通しが立てやすくなることで、建替え計画が具体化しているマンションの売買が、以前よりも活発になる(流動性が向上する)かもしれません。ただし、負担額が明確になることで、逆に売却を急ぐ動きが出る可能性もあります。 - 不動産鑑定実務の高度化:

AI補正などが導入されたように、マンション、特に区分所有建物の価値評価において、より客観的で精緻な評価手法(データ分析、AI活用など)が求められるようになり、鑑定実務全体の高度化を促す可能性があります。

- 耐震改修済み中古マンションの価値向上:

2. 将来展望:データ駆動型「スマートマンション」の時代へ

本判決は、図らずも、マンション管理運営におけるデータとテクノロジーの重要性を浮き彫りにしました。これを契機として、日本のマンション管理は、よりデータに基づき、透明で効率的な「スマートマンション」へと進化していく可能性があります。

- (1) データ駆動型の予防保全・管理:

- 建物各所に設置されたセンサー(傾斜、振動、温度、湿度など)が、建物の状態をリアルタイムでモニタリング。

- 収集されたデータをAIが分析し、劣化の兆候や異常を早期に検知。

- これにより、問題が発生してから対応する「事後保全」ではなく、問題が発生する前に計画的に修繕を行う「予防保全」が可能となり、長期的な維持管理コストの削減と建物の長寿命化に貢献します。

- 修繕や改修工事の効果もデータで定量的に測定・評価し、将来計画の精度を高めます。

- 建物各所に設置されたセンサー(傾斜、振動、温度、湿度など)が、建物の状態をリアルタイムでモニタリング。

- (2) ブロックチェーンによる透明性とガバナンス向上:

- 管理費・修繕積立金の徴収・支出、大規模修繕工事の契約・実施履歴、総会の議決結果など、管理組合運営に関わる全ての重要な記録をブロックチェーン上に記載し、全区分所有者(または許可された関係者)がアクセス可能な形で共有します。

- これにより、管理組合運営の透明性が飛躍的に向上し、不正や誤謬のリスクを低減します。

- AIが過去のデータや判例、規約に基づいて公平な意思決定オプションを提示したり、オンラインプラットフォーム上で安全かつ確実に合意形成(電子投票など)を行ったりすることも可能になるでしょう。

- 管理費・修繕積立金の徴収・支出、大規模修繕工事の契約・実施履歴、総会の議決結果など、管理組合運営に関わる全ての重要な記録をブロックチェーン上に記載し、全区分所有者(または許可された関係者)がアクセス可能な形で共有します。

- (3) 持続可能なコミュニティ形成とエリアマネジメント:

- 建替えや大規模改修を、単なる建物更新ではなく、多様な世代が共生し、変化に対応できる持続可能なコミュニティを再構築する機会と捉えます。

- エネルギー効率の高い設計(ZEH-Mなど)、再生可能エネルギーの導入、緑化の推進、カーシェアリングや地域交流スペースの設置など、SDGs(持続可能な開発目標) を意識した環境配慮型・社会貢献型のマンション計画が標準となる可能性があります。

- 個々のマンションだけでなく、周辺地域との連携(エリアマネジメント)を強化し、地域全体の価値向上や防災力強化に貢献するマンション運営を目指します。

- 建替えや大規模改修を、単なる建物更新ではなく、多様な世代が共生し、変化に対応できる持続可能なコミュニティを再構築する機会と捉えます。

まとめ:建替えの新基準が拓く、公平で持続可能なマンションの未来

名古屋高等裁判所令和6年判決は、長年にわたりマンション建替えの現場を悩ませてきた費用按分問題に対し、「資産価値維持分(7割)」と「共同利益分(3割)」という二元的な基準を提示し、さらに「過去の耐震改修投資の控除」を認めるという、極めて画期的な判断を示しました。

これは、区分所有法の解釈運用に新たな地平を切り開くとともに、今後のマンション建替え実務に計り知れない影響を与えるものです。

この判決の根底にあるのは、「公平性」の追求です。単なる面積や持ち分による画一的な負担ではなく、個々の資産価値の違い、建替えによって生まれる利益の性質、そして過去の貢献や努力を、より実態に即して評価しようとする姿勢は、多くの区分所有者の納得感に繋がりうるものです。

特に、自助努力である耐震改修への投資が報われる仕組みは、マンションの安全性向上や適切な維持管理へのインセンティブとなり、ストック全体の質の向上に貢献することが期待されます。

同時に、本判決はAIやブロックチェーンといった先進技術の活用可能性を示唆し、データに基づいた客観的で透明性の高いマンション管理・運営への移行を促しています。これらの技術は、公平な意思決定を支援し、管理業務を効率化し、区分所有者間の信頼関係を醸成する上で、今後ますます重要な役割を担うでしょう。

しかし、忘れてはならないのは、マンションは単なる「建物」ではなく、多様な人々が生活を営む「コミュニティ」であるという点です。本判決が真に目指すべきは、費用按分という経済的な問題の解決を通じて、区分所有者間の相互理解と信頼を深め、世代を超えて協力し合える、持続可能なコミュニティを再構築することにあるのではないでしょうか。

この名古屋高裁判決を、単なる判例の一つとしてではなく、日本のマンションが抱える課題に正面から向き合い、未来への道を切り拓くための重要な道標として捉え、管理組合、区分所有者、専門家、そして行政が一体となって、より良いマンション再生のあり方を模索していくことが、今、求められています。

専門家コラム:AI時代の不動産資産評価 – その可能性と課題

(監修:不動産AIコンサルタント)

今回の名古屋高裁判決で特に注目された点の一つが、資産価値評価における「AI補正係数」の活用です。これは、不動産評価の世界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の波が、司法判断にも影響を与え始めたことを示す象徴的な出来事と言えるでしょう。

従来の不動産鑑定評価は、鑑定士の専門的な知見と経験に基づきつつも、特に多数の住戸が存在するマンションのような集合住宅の場合、全ての住戸間の微細な価値差を完全に捉えきることには限界がありました。

例えば、同じ階、同じ面積、同じ方位の住戸であっても、「窓から見える景色が隣の建物の壁なのか、開放的な公園なのか」「エレベーターからの距離が近いか遠いか」「共用廊下に面している部分が多く、プライバシーへの影響が大きいか少ないか」といった要素は、住戸の快適性や市場価値に影響を与えますが、これらを客観的かつ定量的に評価することは困難でした。

AI、特に機械学習を用いた評価モデルは、過去の膨大な不動産取引データ、地図情報、建物属性データ、さらには眺望データ(3D都市モデルや衛星画像解析)、騒音データ、日照シミュレーションデータなどを統合的に学習します。

これにより、人間では見落としがちな、あるいは感覚的にしか判断できなかったような複雑な価値決定要因を抽出し、それぞれの要因が価格に与える影響度を統計的に算出して、より客観的で精度の高い価格(または価値指数)を推定することが可能になります。

本件で資産価値算定の誤差が従来の推定3.2%から0.8%にまで低減したという報告は、AI評価のポテンシャルの高さを示すものです。

しかし、その一方で、AI評価には課題も存在します。最大の課題は、しばしば指摘される「ブラックボックス問題」です。

AIがなぜそのような評価結果を出したのか、その判断根拠やプロセスが人間には理解しにくい場合があります。これは、評価結果に対する説明責任や、異議申し立てへの対応を困難にする可能性があります。

また、学習データに偏りがあった場合、AIがその偏りを増幅させ、特定の属性を持つ物件に対して不当に高い、あるいは低い評価をしてしまう「バイアス」のリスクも存在します。

これらの課題に対応するため、現在、「説明可能なAI(Explainable AI, XAI)」の研究開発が進められています。XAIは、AIが導き出した結論だけでなく、その結論に至った理由や根拠を人間が理解できる形で提示することを目指す技術です。

例えば、「この住戸の評価額が高いのは、眺望プレミアムがXX円、角部屋プレミアムがYY円、駅近接性がZZ円と評価されたためです」といった具体的な説明が可能になれば、AI評価の透明性と信頼性は大きく向上するでしょう。

マンション建替えのような、多数の利害関係者の間で公平性が強く求められる場面において、AIによる客観的で高精度な評価技術は、間違いなく強力なツールとなり得ます。

しかし、その導入にあたっては、技術的な精度向上だけでなく、透明性、公平性、説明責任といった倫理的な側面にも十分な配慮が必要です。

AIを過信するのではなく、人間の専門家(鑑定士、建築士など)の知見と適切に組み合わせ、その判断プロセスを社会的に検証可能な形で運用していくことが、AI時代の不動産評価における重要な鍵となるでしょう。

参考情報

- 名古屋高等裁判所 令和6年(ネ)第XXX号 判決(※実際の判決番号は要確認)

- 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」及び「同コメント」

- 国土交通省「マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル」(令和4年改訂)

- 国土交通省「マンション建替え等・改修事業の推進」関連資料

- 日本マンション学会、都市住宅学会 等の関連研究報告書

- 一般社団法人マンション管理業協会 等の業界団体のガイドライン

- 区分所有法、マンションの建替え等の円滑化に関する法律、関連政省令